Другие названия и синонимы

Uterine sarcoma.

МКБ-10 коды

|

|

Описание

Саркома матки. Злокачественное новообразование тела или шейки матки, исходящее из недифференцированных соединительнотканных элементов миометрия или стромы эндометрия. Саркома матки проявляется циклическими и ациклическими кровотечениями, болями в животе, упорными белями с гнилостным запахом, общим недомоганием. Саркома матки диагностируется с помощью бимануального исследования, гистероскопии, УЗИ, диагностического выскабливания, цитологии и гистологии биоптатов, лапароскопии. При саркоме матки производится расширенная пангистерэктомия, комбинированная с лучевой и химиотерапией.

Дополнительные факты

В структуре злокачественных новообразований матки саркома составляет от 3 до 5-7% случаев. Саркома матки нередко сочетается с саркомой влагалища, а также может развиваться в узле имеющейся фибромы матки. Саркома матки встречается у женщин любого возраста (чаще в пре- и постменопаузе), однако наблюдается даже у девочек, являясь следствием дисэмбриогенеза. По локализации в 10 раз чаще диагностируется саркома тела матки, чем ее шейки. По своему течению саркома матки чрезвычайно злокачественна.

Причины

Вопросы эпиопатогенеза саркомы матки малоизученны. Предполагается, что в развитии саркоматозной опухоли решающую роль играют полиэтиологические факторы, дисэмбриоплазии и рецидивирующие травмы, приводящие к пролиферации регенерирующих тканей.

Саркоме матки обычно предшествуют некоторые патологические состояния. Наиболее часто (51-57%) опухолевая дисплазия происходит в очаговых узловых образованиях - фибромиомах матки. В числе факторов риска гинекология также выделяет нарушения эмбриогенеза, родовые травмы, повреждения матки при хирургическом прерывании беременности и диагностическом выскабливании, патологию матки с пролиферативными изменениями (эндометриоз, полипы эндометрия) и тд.

Существенное значение в этиопатогенезе саркомы матки отводится хроническим интоксикациям ( никотиновым, алкогольным, лекарственным), профессиональным вредностям, экологическому неблагополучию, облучению малого таза при раке шейки матки. Не исключается, что развитию саркомы матки способствует ановуляция и гиперэстрогения, а также нейроэндокринные нарушения, возникающие в период климакса.

Саркоме матки обычно предшествуют некоторые патологические состояния. Наиболее часто (51-57%) опухолевая дисплазия происходит в очаговых узловых образованиях - фибромиомах матки. В числе факторов риска гинекология также выделяет нарушения эмбриогенеза, родовые травмы, повреждения матки при хирургическом прерывании беременности и диагностическом выскабливании, патологию матки с пролиферативными изменениями (эндометриоз, полипы эндометрия) и тд.

Существенное значение в этиопатогенезе саркомы матки отводится хроническим интоксикациям ( никотиновым, алкогольным, лекарственным), профессиональным вредностям, экологическому неблагополучию, облучению малого таза при раке шейки матки. Не исключается, что развитию саркомы матки способствует ановуляция и гиперэстрогения, а также нейроэндокринные нарушения, возникающие в период климакса.

Характеристика

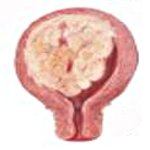

Опухолевая дисплазия при саркоме чаще возникает в гладких мышцах матки (лейомиосаркома), интерстициальной соединительной ткани (стромальная саркома эндометрия) и других морфологических структурах. Саркомы миометрия обычно являются образованиями округлой формы, плохо отграниченными от окружающих тканей. На разрезе саркоматозные узлы имеют белесый, серовато-розоватый цвет, мягкую крошащуюся консистенцию, иногда - вид вареного мяса или мозговидной ткани. При некрозах и кровоизлияниях в ткань опухоли саркома матки приобретает пеструю окраску. Саркомы эндометрия чаще представлены ограниченными (узловатыми, полипозными) разрастаниями, реже - имеют диффузный характер.

По мере роста саркома матки инфильтрирует миометрий и даже может достигать периметрия и стенок смежных органов (мочевого пузыря, кишки). При инвазии околоматочной клетчатки может развиваться клиника параметрита. Саркома матки склонна к быстрому росту и ранней деструкции (распаду), что сопровождается формированием кистозных полостей. При метастазировании саркомы матки (гематогенном, лимфогенном) отсевы опухолевых клеток чаще определяются в легких (17%), печени (9%), ретроперитонеальных лимфоузлах (8%), яичниках (7%), позвоночнике и костях (5%).

По мере роста саркома матки инфильтрирует миометрий и даже может достигать периметрия и стенок смежных органов (мочевого пузыря, кишки). При инвазии околоматочной клетчатки может развиваться клиника параметрита. Саркома матки склонна к быстрому росту и ранней деструкции (распаду), что сопровождается формированием кистозных полостей. При метастазировании саркомы матки (гематогенном, лимфогенном) отсевы опухолевых клеток чаще определяются в легких (17%), печени (9%), ретроперитонеальных лимфоузлах (8%), яичниках (7%), позвоночнике и костях (5%).

Классификация

Основными морфологическими формами саркомы матки служат лейомиосаркомы, эндометриальные стромальные саркомы, смешанные мезодермальные опухоли, карциносаркомы и тд Саркомы, исходящие из миометрия встречаются в 47,2% случаев, из фиброматозных узлов - в 25,3%, из эндометрия - в 27,5%.

По клеточному составу выделяют фибробластический, веретеноклеточный, полиморфноклеточный, круглоклеточный, мышечноклеточный, гигантоклеточный, мелкоклеточный тип саркомы матки.

При оценке распространенности саркомы матки выделяют IV стадии:

I. Распространение саркомы матки ограничено мышечным или/и слизистым слоем.

• Iа - опухолевая инвазия затрагивает миометрий или эндометрий.

• Ib - опухолевая инвазия затрагивает миометрий и эндометрий.

II. Локализация саркомы ограничена телом и шейкой матки и не выходит за их пределы.

• IIа - имеется проксимальная или дистальная инфильтрация параметрия без перехода на стенки малого таза.

• IIb - опухоль переходит на шейку матки.

III. Локализация саркомы за пределами матки, но в границах малого таза.

• IIIа - имеется одно- или двусторонняя инфильтрация параметрия с переходом на стенки малого таза.

• IIIb - отмечается метастазирование опухоли в регионарные лимфоузлы, влагалище, придатки, прорастание крупных вен.

• IIIс - определяется прорастание серозного покрова матки, образование конгломератов с соседними структурами без их поражения.

IV. Прорастанием саркомы матки в смежные органы и выход за пределы таза.

• IVa - опухоль прорастает в мочевой пузырь, прямую кишку.

• IVb - опухоль метастазирует в отдаленные органы.

По клеточному составу выделяют фибробластический, веретеноклеточный, полиморфноклеточный, круглоклеточный, мышечноклеточный, гигантоклеточный, мелкоклеточный тип саркомы матки.

При оценке распространенности саркомы матки выделяют IV стадии:

I. Распространение саркомы матки ограничено мышечным или/и слизистым слоем.

• Iа - опухолевая инвазия затрагивает миометрий или эндометрий.

• Ib - опухолевая инвазия затрагивает миометрий и эндометрий.

II. Локализация саркомы ограничена телом и шейкой матки и не выходит за их пределы.

• IIа - имеется проксимальная или дистальная инфильтрация параметрия без перехода на стенки малого таза.

• IIb - опухоль переходит на шейку матки.

III. Локализация саркомы за пределами матки, но в границах малого таза.

• IIIа - имеется одно- или двусторонняя инфильтрация параметрия с переходом на стенки малого таза.

• IIIb - отмечается метастазирование опухоли в регионарные лимфоузлы, влагалище, придатки, прорастание крупных вен.

• IIIс - определяется прорастание серозного покрова матки, образование конгломератов с соседними структурами без их поражения.

IV. Прорастанием саркомы матки в смежные органы и выход за пределы таза.

• IVa - опухоль прорастает в мочевой пузырь, прямую кишку.

• IVb - опухоль метастазирует в отдаленные органы.

Клиническая картина

В ранних стадиях саркома матки является «немой» опухолью, дающей скудную симптоматику. При развитии саркомы матки в фиброматозных узлах проявления могут не отличаться от клиники фибромы матки (субсерозной, субмукозной, интерстициальной).

По мере прогрессирования саркомы матки, в зависимости от ее локализации, направления и темпа роста отмечаются нарушения менструального цикла (меноррагии, метроррагии), боли в области малого таза, обильные бели водянистого характера, которые при присоединении инфекции приобретают гнилостный запах. Симптоматика наиболее выражена при саркоме субмукозных узлов и эндометрия.

По мере прогрессирования саркомы матки, в зависимости от ее локализации, направления и темпа роста отмечаются нарушения менструального цикла (меноррагии, метроррагии), боли в области малого таза, обильные бели водянистого характера, которые при присоединении инфекции приобретают гнилостный запах. Симптоматика наиболее выражена при саркоме субмукозных узлов и эндометрия.

Диагностика

В процессе диагностики саркому матки следует дифференцировать от доброкачественной фибромиомы. О саркоме матки следует думать при быстром росте фиброматозных узлов; ациклических кровотечениях; выраженной анемии, не соответствующей степени кровопотери; увеличении СОЭ; рецидиве симптоматики после удаления субмукозных узлов или полипов; выявлении опухолевых узлов в культе после надвлагалищной ампутации матки.

При осмотре влагалища обращает внимание цианотичная окраска шейки, ее отек, гипертрофия, иногда - обнаружение рождающегося саркоматозного узла. С помощью гинекологического исследования (бимануального, ректовагинального) устанавливается локализация саркомы матки, величина и консистенция узлов, их смещаемость, наличие инфильтратов в параметрии, увеличенных пристеночных лимфоузлов, состояние придатков.

По данным УЗИ-диагностики выявляется узловая трансформация матки, ее неоднородная эхогенность, некротизированные узлы, наличие патологического кровотока. При проведении аспирационной биопсии с цитологическим исследованием мазков-отпечатков в ряде случаев удается обнаружить наличие атипических полиморфных клеток. Более точную информацию получают при РДВ с последующим гистологическим исследованием соскоба эндометрия. В диагностическом отношении при саркоме матки информативны гистероскопия, гистероцервикография, лапароскопия, лимфография, ангиография.

Всем пациенткам с саркомой матки производится обследование мочевыводящих путей (экскреторная урография, хромоцистоскопия, ренография), кишечника (ректороманоскопия, ирригоскопия), легких (рентгенография грудной клетки), печени (УЗИ). Саркому матки в ходе диагностики дифференцируют от фибромиомы матки, опухолей яичников, полипов эндометрия, первичных опухолей смежной локализации.

При осмотре влагалища обращает внимание цианотичная окраска шейки, ее отек, гипертрофия, иногда - обнаружение рождающегося саркоматозного узла. С помощью гинекологического исследования (бимануального, ректовагинального) устанавливается локализация саркомы матки, величина и консистенция узлов, их смещаемость, наличие инфильтратов в параметрии, увеличенных пристеночных лимфоузлов, состояние придатков.

По данным УЗИ-диагностики выявляется узловая трансформация матки, ее неоднородная эхогенность, некротизированные узлы, наличие патологического кровотока. При проведении аспирационной биопсии с цитологическим исследованием мазков-отпечатков в ряде случаев удается обнаружить наличие атипических полиморфных клеток. Более точную информацию получают при РДВ с последующим гистологическим исследованием соскоба эндометрия. В диагностическом отношении при саркоме матки информативны гистероскопия, гистероцервикография, лапароскопия, лимфография, ангиография.

Всем пациенткам с саркомой матки производится обследование мочевыводящих путей (экскреторная урография, хромоцистоскопия, ренография), кишечника (ректороманоскопия, ирригоскопия), легких (рентгенография грудной клетки), печени (УЗИ). Саркому матки в ходе диагностики дифференцируют от фибромиомы матки, опухолей яичников, полипов эндометрия, первичных опухолей смежной локализации.

|

|

Лечение

Наиболее эффективно при саркоме матки проведение комбинированного лечения. Радикальным вмешательством при саркоме матки является пангистерэктомия. В запущенных случаях - расширенная гистерэктомия - удаление матки, удаление придатков (аднексэктомия), регионарных лимфоузлов, инфильтратов параметрия и резекция смежных органов.

Хирургический этап дополняется лучевой терапией, направленной на девитализацию опухолевых клеток. Химиотерапия (доксорубицином, фторурацилом, циклофосфамидом, винкристином, дактиномицином) ввиду недостаточной эффективности применяется как паллиативный метод при иноперабельных процессах и рецидивах саркомы матки.

Хирургический этап дополняется лучевой терапией, направленной на девитализацию опухолевых клеток. Химиотерапия (доксорубицином, фторурацилом, циклофосфамидом, винкристином, дактиномицином) ввиду недостаточной эффективности применяется как паллиативный метод при иноперабельных процессах и рецидивах саркомы матки.

Прогноз

Прогнозирование отдаленных результатов при саркоме матки неутешительно. В среднем пятилетняя выживаемость пациенток с саркомой матки составляет около 40%: при I - 47%, при II - 44%, при III - 40%, при IV - 10%. Относительно благоприятным течением характеризуются саркомы матки, развивающиеся из фиброматозных узлов (при условии отсутствия метастазов), худший прогноз отмечается при саркомах эндометрия.

Профилактика

Профилактика саркомы матки заключается в своевременном выявлении и коррекции нейроэндокринных нарушений, лечении эндометритов, фибромиом матки, эндометриоза, полипов эндометрия. К числу превентивных мер относятся подбор контрацепции, предупреждение абортов.

Связанные клинические рекомендации

Связанные стандарты мед. помощи

- Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием тела матки (при оказании специализированной помощи)

- Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием тела матки

- Стандарт специализированной медицинской помощи при атипической гиперплазии и злокачественных новообразованиях тела матки 0, IA-C, IIG1-3 стадии (лапароскопические операции)

- Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях тела матки ПА, BG3, IIIA-CG (любая), IV стадии (химиотерапевтическое лечение)

- Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях тела матки III-IVB стадии, единичный отдаленный метастаз (химиолучевая терапия)

- Стандарт специализированной медицинской помощи при атипической гиперплазии и злокачественных новообразованиях тела матки IC, IIA-B, IIIA-C G1-3 стадии (хирургическое лечение)

- Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях тела матки IAG1-3, IBG1-2 стадии при наличии противопоказаний к хирургическому лечению (внутриполостная лучевая терапия)

- Стандарт первичной медико-санитарной помощи при злокачественных новообразованиях тела матки 0-IV стадии (обследование в целях установления диагноза заболевания и подготовки к противоопухолевому лечению)