Другие названия и синонимы

Cortical blindness.

МКБ-10 коды

- МКБ-10

- H54.0 Слепота обоих глаз

|

|

Описание

Корковая слепота. Это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. Проявляется нарушением зрительного восприятия при сохранной реакции зрачков на свет. При врожденном варианте болезни наблюдаются затруднения в развитии речи и двигательной активности у ребёнка. Для диагностики применяется визометрия, периметрия, офтальмоскопия, КТ головы, электроэнцефалография, эхоэнцефалография. Этиотропная терапия сводится к устранению основного заболевания. Медикаментозное лечение показано при злокачественной гипертензии, энцефалопатии. Хирургическое вмешательство используется при артериовенозных мальформациях.

Дополнительные факты

Корковую слепоту впервые описал испанский офтальмолог Маркуис в 1934 году. Распространенность патологии в общей структуре слепоты составляет 5-7%. У 48% пациентов этиология заболевания связана с пренатальным поражением центральной нервной системы. У детей до 3 лет причиной чаще всего становятся постгеникулярные зрительные поражения. При энцефалопатии поражение органа зрения наблюдается в 15-20% случаев. У 63% больных возникает пароксизмальный тип, в то время как перманентный встречается у 37%. Патология может развиваться в любом возрасте. Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой. Географические особенности распространения не описаны.

Причины

Заболевание зачастую возникает спорадически. Развитие врожденной формы потенцирует внутриутробная гипоксия, токсемия беременных, поражение головного мозга вирусными агентами при инфицировании плода в период беременности. Этиология приобретенной формы обусловлена:

• Гипоксически. Ишемической энцефалопатией. Недостаточное количество анастомозов между корковыми ветвями средних и задних мозговых артерий в области затылочной коры приводит к ишемии этого участка. Гипоксические изменения ведут к нарушению центрального (макулярного) зрения.

• Злокачественной артериальной гипертензией. При повышении артериального давления свыше 220/130 возникает отек диска зрительного нерва с формированием множественных зон кровоизлияния и экссудации на глазном дне, однако слепота центрального генеза может наступить только при нарастании клиники гипертонической энцефалопатии.

• Прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатией (ПМЛ). ПМЛ - это быстро прогрессирующая демиелинизирующая патология ЦНС, при которой наблюдается асимметричное поражение коры. Данная болезнь чаще обуславливает развитие гемианопсии, реже - полной корковой слепоты.

• Артериовенозными мальформациями (АВМ). На фоне патологических изменений сосудов возникают кровоизлияния в мозговую ткань. Организация сгустка крови влечет за собой необратимые изменения в области поражения. При распространении зоны кровотечения на затылочную долю наступает потеря зрения.

• Патологическими новообразованиями. При локализации объемных образований в затылочной доле происходит деструкция нейронной сети с необратимой зрительной дисфункцией.

• Травмой головы. Корковая слепота развивается при травматических повреждениях в области зрительной коры.

• Резким повышением внутричерепного давления. Внутричерепная гипертензия приводит к компрессии мозговых структур и временной зрительной дисфункции.

• Гипоксически. Ишемической энцефалопатией. Недостаточное количество анастомозов между корковыми ветвями средних и задних мозговых артерий в области затылочной коры приводит к ишемии этого участка. Гипоксические изменения ведут к нарушению центрального (макулярного) зрения.

• Злокачественной артериальной гипертензией. При повышении артериального давления свыше 220/130 возникает отек диска зрительного нерва с формированием множественных зон кровоизлияния и экссудации на глазном дне, однако слепота центрального генеза может наступить только при нарастании клиники гипертонической энцефалопатии.

• Прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатией (ПМЛ). ПМЛ - это быстро прогрессирующая демиелинизирующая патология ЦНС, при которой наблюдается асимметричное поражение коры. Данная болезнь чаще обуславливает развитие гемианопсии, реже - полной корковой слепоты.

• Артериовенозными мальформациями (АВМ). На фоне патологических изменений сосудов возникают кровоизлияния в мозговую ткань. Организация сгустка крови влечет за собой необратимые изменения в области поражения. При распространении зоны кровотечения на затылочную долю наступает потеря зрения.

• Патологическими новообразованиями. При локализации объемных образований в затылочной доле происходит деструкция нейронной сети с необратимой зрительной дисфункцией.

• Травмой головы. Корковая слепота развивается при травматических повреждениях в области зрительной коры.

• Резким повышением внутричерепного давления. Внутричерепная гипертензия приводит к компрессии мозговых структур и временной зрительной дисфункции.

Патогенез

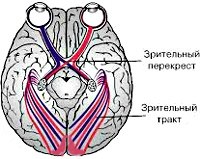

Корковая слепота возникает только в случае тотального поражения затылочной области коры головного мозга. Дополнительно в патологический процесс может вовлекаться зрительная лучистость Грациоле. При одностороннем повреждении затылочной доли появляется конгруэнтная центральная скотома. Цветовая агнозия характерна для изолированной патологии с локализацией в зоне затылочной доли левого полушария. Функция макулярных отделов не нарушена. Двухстороннее поражение ведёт к полной слепоте, которая часто сопровождается ахроматопсией, апраксией содружественных движений глаз. При сопутствующем поражении речевых центров развивается дисфазия.

Классификация

В большинстве случаев церебральная слепота - это приобретенная патология. Врожденные случаи встречаются крайне редко. Клиническая классификация включает следующие формы заболевания:

• Перманентная. Наиболее распространенный вариант. Развивается при необратимых поражениях структур головного мозга вследствие геморрагического инсульта.

• Пароксизмальная. Это обратимая слепота, которая чаще наблюдается в молодом возрасте. Возникает на фоне метаболических расстройств, гипертонического криза, гидроцефалии.

• Перманентная. Наиболее распространенный вариант. Развивается при необратимых поражениях структур головного мозга вследствие геморрагического инсульта.

• Пароксизмальная. Это обратимая слепота, которая чаще наблюдается в молодом возрасте. Возникает на фоне метаболических расстройств, гипертонического криза, гидроцефалии.

Клиническая картина

Первые проявления патологии - выпадение отдельных участков с поля зрения. Пациенты предъявляют жалобы на появление помутнений, «пелены» перед глазами, нарушение ориентации в пространстве. Больные не могут направить взгляд в сторону объекта, который находится в периферических отделах. Прогрессирование патологического процесса приводит к тотальному нарушению зрительного восприятия. Зрачковая реакция на свет сохранена, поскольку нервные пути от сетчатки к стволу мозга функционируют нормально. Больные отмечают, что при взгляде на источник света не происходит рефлекторного смыкания век. Пациенты реагируют на громкий звук поворотом головы и движением глаз в сторону источника раздражения. У детей с врожденной формой корковой слепоты распространенным сопутствующим проявлением является дисфазия (нарушение формирования речи).

Возможные осложнения

Врожденный вариант заболевания осложняется задержкой формирования двигательных навыков и разговорной речи. При возникновении патологии в зрелом возрасте резко затруднена адаптация пациента в социальной среде. У больных корковой слепотой существует высокий риск развития вестибулопатии. Осложнения слепоты церебрального происхождения во многом определяются характером фонового заболевания. При гипертензивной этиологии болезни отмечается высокая вероятность кровоизлияний в переднюю камеру глаза или стекловидное тело. При мультифокальной лейкоэнцефалопатии распространение инфекции на близлежащие участки приводит к потере памяти, нарушениям речи, двигательным расстройствам.

Диагностика

Постановка диагноза базируется на данных анамнеза и результатах специфических методов обследования. В пользу корковой слепоты свидетельствуют такие анамнестические сведения, как связь первых проявлений заболевания с травматическими повреждениями, инфекциями головного мозга, повышением артериального давления. Инструментальная диагностика основывается на проведении:

• Офтальмоскопии. При осмотре глазного дна патологические изменения выявляются только при гипертензивной природе болезни. Визуально определяется отек ДЗН, локальные зоны кровоизлияния на внутренней оболочке.

• Визометрии. На начальных стадиях острота зрения снижена незначительно. Прогрессирование патологии ведёт к амаврозу.

• Периметрии. Позволяет выявить дефекты зрительного поля в виде концентрического сужения или выпадения отдельных половин на начальных этапах патогенеза. На терминальной стадии периферическое зрение отсутствует.

• КТ головы. Компьютерная томография применяется для визуализации органических повреждений корковых мозговых центров и патологических новообразований.

• Электрофизиологического исследования (ЭЭГ). При гипоксической энцефалопатии или мультифокальной лейкоэнцефалопатии на ЭЭГ выявляется диффузная дезорганизация биоэлектрической активности. Эпиактивность нехарактерна.

• Эхоэнцефалографии (Эхо. ЭГ). При развитии зрительной дисфункции у лиц с внутричерепной гипертензией или гипертонической энцефалопатией удается диагностировать признаки повышенного внутричерепного давления.

• Офтальмоскопии. При осмотре глазного дна патологические изменения выявляются только при гипертензивной природе болезни. Визуально определяется отек ДЗН, локальные зоны кровоизлияния на внутренней оболочке.

• Визометрии. На начальных стадиях острота зрения снижена незначительно. Прогрессирование патологии ведёт к амаврозу.

• Периметрии. Позволяет выявить дефекты зрительного поля в виде концентрического сужения или выпадения отдельных половин на начальных этапах патогенеза. На терминальной стадии периферическое зрение отсутствует.

• КТ головы. Компьютерная томография применяется для визуализации органических повреждений корковых мозговых центров и патологических новообразований.

• Электрофизиологического исследования (ЭЭГ). При гипоксической энцефалопатии или мультифокальной лейкоэнцефалопатии на ЭЭГ выявляется диффузная дезорганизация биоэлектрической активности. Эпиактивность нехарактерна.

• Эхоэнцефалографии (Эхо. ЭГ). При развитии зрительной дисфункции у лиц с внутричерепной гипертензией или гипертонической энцефалопатией удается диагностировать признаки повышенного внутричерепного давления.

|

|

Лечение

Этиотропная терапия базируется на устранении основного заболевания. Симптоматическое лечение оказывает эффект только на ранних стадиях. Всем пациентам с артериальной гипертензией в анамнезе необходимо контролировать уровень артериального давления. При злокачественном характере болезни показана гипотензивная терапия. При ишемической энцефалопатии целесообразно применение пентоксифиллина, винпоцетина, ницерголина. Плановое оперативное вмешательство проводится при АВМ головного мозга, а также при эпидуральной гематоме у пациентов с черепно-мозговой травмой. Тактика лечения корковой слепоты у больных мультифокальной лейкоэнцефалопатией и врожденными формами не разработана.

Прогноз

Прогноз для жизни и трудоспособности определяется характером поражения структур мозга. Зачастую зрительная дисфункция необратима, однако в ряде случаев наблюдается спонтанная ремиссия.

Профилактика

Специфические методы профилактики отсутствуют. Неспецифические превентивные меры сводятся к предупреждению перинатальной патологии, внутриутробной гипоксии. Пациентам, страдающим злокачественной гипертензией, необходимо проводить ежедневный мониторинг уровня артериального давления. Развитие зрительной дисфункции при отсутствии объективных признаков поражения глаз требует детального обследования мозговых структур.