Другие названия и синонимы

Persistent cloaca.

Описание

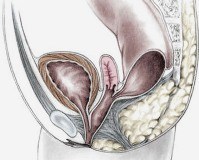

Стойкая клоака. Это редкая врожденная аномалия у девочек, характеризующаяся слиянием уретры, влагалища и прямой кишки в единую полость. Порок возникает на втором месяце внутриутробного развития, его точные причины до сих пор не выяснены. Патология проявляется отсутствием заднего прохода на обычном месте, выделением мочи и мекония из единственного отверстия между гипоплазированными половыми губами. Для диагностики заболевания назначают УЗИ, инвертограмму, ЭхоКГ и ЭКГ. Коррекция аноректальной аномалии проводится хирургическим путем, метод и тактика лечения выбираются с учетом вида дефекта.

|

|

Дополнительные факты

Персистирующая клоака (ПК) считается наиболее тяжелым вариантом аноректальных пороков развития у девочек. По разным данным, диагностируется с частотой от 1:40 000 до 1:250 000 живорождений. В 80% случаев заболевание сочетается с врожденными пороками развития других органов. Несмотря на низкую частоту встречаемости, патология представляет серьезную проблему для современной педиатрии и детской хирургии: приводит к критическим нарушениям функции кишечника и мочеполового тракта и требует сложной и многоэтапной коррекции.

Причины

Для большинства врожденных пороков развития четкие этиологические факторы не установлены. Развитие аномалий аногенитального тракта связано с воздействием тератогенных факторов в I триместре беременности. Наиболее значимые причины стойкой клоаки: острые инфекционные заболевания у матери, токсикоз беременных, наличие вредных привычек. Важен прием препаратов с тератогенным действием, нелеченная гинекологическая патология.

В последние годы особое внимание уделяется генеалогическому анамнезу в следующих 2-х поколениях, так как в 80% случаев родственники больных страдают тяжелыми заболеваниями толстой кишки. Чаще всего отягощенный семейный анамнез включает хронические запоры неуточненной этиологии, различные аноректальные пороки развития, хронические колиты. Реже у родственников была болезнь Гиршпрунга, долихосигма.

В последние годы особое внимание уделяется генеалогическому анамнезу в следующих 2-х поколениях, так как в 80% случаев родственники больных страдают тяжелыми заболеваниями толстой кишки. Чаще всего отягощенный семейный анамнез включает хронические запоры неуточненной этиологии, различные аноректальные пороки развития, хронические колиты. Реже у родственников была болезнь Гиршпрунга, долихосигма.

Патогенез

Формирование персистентной клоаки происходит на ранней стадии эмбрионального развития, в период с 4-й по 8-ю неделю внутриутробной жизни. В норме клоака делится на прямую кишку и мочеполовой синус, образуя естественные отверстия в клоакальной мембране. При нарушении этого процесса наблюдается атрезия заднего прохода, сохраняется сообщение между прямой кишкой и мочеполовым синусом. Аномалия сопровождается аплазией или гипоплазией влагалища.

Классификация

По результатам Согласованной классификации аноректальных пороков развития Krickenbeck (Германия, 2005 г.) заболевание относится к основной клинической группе аномалий. Персистирующая клоака характеризуется многообразием вариантов сращения полых органов малого таза, на основании которых в клинической практике выделяют следующие виды:

• Тип I. Наиболее благоприятный вариант порока, при котором наблюдается смещение ануса вперед в сторону вульвы при нормальном развитии женских половых органов.

• Тип II. Полное сращение органов с образованием короткого клоакального канала длиной до 3 С помощью хирургов удается успешно исправить это состояние и восстановить нормальную анатомию.

• Тип III. Образование мочеполового синуса длиной 3-7 Считается разновидностью неблагоприятного дефекта, трудно поддающегося хирургическому лечению.

• Тип IV. Особый вариант сращения, когда влагалище и прямая кишка впадают в полость мочевого пузыря или уретру.

• Редкие формы. К этой категории относится экстрофия, при которой персистирующая клоака вывернута наружу, а также образование задней клоаки у мальчиков.

Обследование новорожденного.

• Тип I. Наиболее благоприятный вариант порока, при котором наблюдается смещение ануса вперед в сторону вульвы при нормальном развитии женских половых органов.

• Тип II. Полное сращение органов с образованием короткого клоакального канала длиной до 3 С помощью хирургов удается успешно исправить это состояние и восстановить нормальную анатомию.

• Тип III. Образование мочеполового синуса длиной 3-7 Считается разновидностью неблагоприятного дефекта, трудно поддающегося хирургическому лечению.

• Тип IV. Особый вариант сращения, когда влагалище и прямая кишка впадают в полость мочевого пузыря или уретру.

• Редкие формы. К этой категории относится экстрофия, при которой персистирующая клоака вывернута наружу, а также образование задней клоаки у мальчиков.

Обследование новорожденного.

Клиническая картина

Признаки аноректального дефекта отмечаются в раннем неонатальном периоде. При осмотре ануса нет. Часто отмечается недоразвитие наружных половых органов, слабо выраженная половая щель и клитор. Отверстие клоаки находится чуть ниже клитора. У некоторых новорожденных девочек наблюдается нормальное развитие половых губ и клитора, а единственным признаком аномалии является отсутствие заднего прохода.

Меконий и моча выделяются из клоакального протока. У новорожденных часто отмечают признаки кишечной непроходимости. В течение дня перестают отходить меконий и газы, постепенно нарастает метеоризм, ребенок становится беспокойным и отказывается от еды. Постепенно развивается рвота желудочным содержимым, желчью и калом. На фоне таких симптомов у младенца развивается эксикоз и токсикоз.

Меконий и моча выделяются из клоакального протока. У новорожденных часто отмечают признаки кишечной непроходимости. В течение дня перестают отходить меконий и газы, постепенно нарастает метеоризм, ребенок становится беспокойным и отказывается от еды. Постепенно развивается рвота желудочным содержимым, желчью и калом. На фоне таких симптомов у младенца развивается эксикоз и токсикоз.

Возможные осложнения

До 90% детей имеют урологические проблемы, такие как пиелонефрит, дисплазия почек, пузырно-мочеточниковый рефлюкс. С такой же частотой у девочек развиваются патологии половых органов: отсутствие или удвоение влагалища, чрезмерное растяжение влагалища, аномалии строения матки. Стойкая клоака может сопровождаться пороками развития сердца, пищевода, позвоночника.

У 100% детей выявляются признаки вторичных иммунодефицитных состояний. Клиническими маркерами этого состояния являются рецидивирующие респираторные инфекции, бактериальные поражения кожи и подкожной клетчатки, микозы различной локализации. Дети с отягощенным акушерским анамнезом часто страдают гипохромной анемией, гипопротеинемией, электролитными нарушениями в крови.

Общая смертность при аноректальных пороках достигает 17-18%. Наибольшая смертность у детей наблюдается при полной форме сращения и длинном канале персистирующей клоаки, когда не удается добиться адекватной коррекции порока. В послеоперационном периоде гнойно-септические состояния возникают у 57-68% детей. Их появление связано как с инвазивностью операции, так и со снижением общей реактивности организма.

У 100% детей выявляются признаки вторичных иммунодефицитных состояний. Клиническими маркерами этого состояния являются рецидивирующие респираторные инфекции, бактериальные поражения кожи и подкожной клетчатки, микозы различной локализации. Дети с отягощенным акушерским анамнезом часто страдают гипохромной анемией, гипопротеинемией, электролитными нарушениями в крови.

Общая смертность при аноректальных пороках достигает 17-18%. Наибольшая смертность у детей наблюдается при полной форме сращения и длинном канале персистирующей клоаки, когда не удается добиться адекватной коррекции порока. В послеоперационном периоде гнойно-септические состояния возникают у 57-68% детей. Их появление связано как с инвазивностью операции, так и со снижением общей реактивности организма.

Диагностика

Обследование больных с подозрением на персистентную клоаку проводит неонатолог совместно с детским хирургом. Диагностическая программа начинается с подробного сбора анамнеза беременности и родов, генеалогического анамнеза. При осмотре выявлена атрезия ануса, инфантилизм половых органов. Для подтверждения диагноза назначаются:

• УЗИ брюшной полости. Исследование признано современным и безопасным способом определения уровня атрезии прямой кишки, выявления особенностей строения урогенитального синуса. С помощью УЗИ УЗИ можно выявить или исключить другие врожденные аномалии кишечника и мочеполовых органов.

• Инвертограмма. Рентгенологическое исследование по Каковичу-Вангенстину-Райсу проводят через сутки после рождения ребенка. Лучевая диагностика в перевернутом положении выявляет газовый пузырь в атрезированной кишке, высота которого определяет уровень атрезии.

• УЗИ сердца. Эхокардиографию проводят всем детям для исключения пороков сердца, часто связанных с персистирующей клоакой. Для полной картины состояния сердечно-сосудистой системы проводят ЭКГ, на которой выявляются нарушения реполяризации и проводимости.

• Анализы крови. По результатам гемограммы определяют лейкоцитоз и ускорение СОЭ - неспецифические симптомы воспаления на фоне вторичной инфекции. Биохимический анализ крови выявляет повышение креатинина и мочевины, что является маркером патологии почек.

• Бактериологический посев мочи. Микробиологический анализ необходим для определения микрофлоры мочевыводящих путей, выявления болезнетворных бактерий и проверки их чувствительности к антибактериальной терапии.

• УЗИ брюшной полости. Исследование признано современным и безопасным способом определения уровня атрезии прямой кишки, выявления особенностей строения урогенитального синуса. С помощью УЗИ УЗИ можно выявить или исключить другие врожденные аномалии кишечника и мочеполовых органов.

• Инвертограмма. Рентгенологическое исследование по Каковичу-Вангенстину-Райсу проводят через сутки после рождения ребенка. Лучевая диагностика в перевернутом положении выявляет газовый пузырь в атрезированной кишке, высота которого определяет уровень атрезии.

• УЗИ сердца. Эхокардиографию проводят всем детям для исключения пороков сердца, часто связанных с персистирующей клоакой. Для полной картины состояния сердечно-сосудистой системы проводят ЭКГ, на которой выявляются нарушения реполяризации и проводимости.

• Анализы крови. По результатам гемограммы определяют лейкоцитоз и ускорение СОЭ - неспецифические симптомы воспаления на фоне вторичной инфекции. Биохимический анализ крови выявляет повышение креатинина и мочевины, что является маркером патологии почек.

• Бактериологический посев мочи. Микробиологический анализ необходим для определения микрофлоры мочевыводящих путей, выявления болезнетворных бактерий и проверки их чувствительности к антибактериальной терапии.

Лечение

Операция по восстановлению нормальной анатомии органов мочеполовой и пищеварительной систем - единственный радикальный способ коррекции персистирующей клоаки. Основополагающими факторами при выборе хирургической тактики являются длина общего клоакального канала, анатомический вариант аномалии и наличие осложнений. По возможности лечение проводят за одну операцию, но часто требуются повторные этапы.

С развитием эндоскопических технологий в детской хирургии многие этапы хирургического лечения выполняются лапароскопически, что снижает травматизацию тканей и обеспечивает оптимальный функциональный результат. Основные задачи коррекции:

• отделение клоаки;

• малоинвазивное низведение прямой кишки до промежности;

• аноректовагинетропластика.

Для предотвращения непроходимости могут быть сформированы профилактические кишечные устья.

Медикаментозная терапия в послеоперационном периоде включает ежедневную перевязку раны на промежности, антисептическую обработку швов, промывание мочевого катетера. Для профилактики и устранения гнойных осложнений применяют антибактериальную терапию по индивидуальным схемам. По показаниям больным назначают противовирусные и противогрибковые препараты.

С развитием эндоскопических технологий в детской хирургии многие этапы хирургического лечения выполняются лапароскопически, что снижает травматизацию тканей и обеспечивает оптимальный функциональный результат. Основные задачи коррекции:

• отделение клоаки;

• малоинвазивное низведение прямой кишки до промежности;

• аноректовагинетропластика.

Для предотвращения непроходимости могут быть сформированы профилактические кишечные устья.

Медикаментозная терапия в послеоперационном периоде включает ежедневную перевязку раны на промежности, антисептическую обработку швов, промывание мочевого катетера. Для профилактики и устранения гнойных осложнений применяют антибактериальную терапию по индивидуальным схемам. По показаниям больным назначают противовирусные и противогрибковые препараты.

|

|

Прогноз

При коротком клоакальном канале и успешно проведенной операции удается восстановить нормальное мочеиспускание и дефекацию, обеспечить правильное развитие половой и репродуктивной функций. В случае грубых анатомических аномалий, сопровождающихся другими пороками развития, прогноз менее благоприятный. В связи с редкостью персистирующей клоаки и отсутствием сведений о точных причинах ее образования меры профилактики не разработаны.

Список литературы

1. Коррекция персистирующей клоаки у детей: опыт и анализ результатов лечения/ Новожилов В.А., Степанова Н.М., Козлов Ю.А., Распутин А.А., Милюкова Л.П., Петров Е.М., Петров Ю.М. Медицинский альманах. 2019. №5-6 (61).

2. Персистирующая клоака у девочек. Проблемы диагностики и хирургической коррекции/ Отамурадов Ф.А., Эргашев Н.Ш. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2016. №4.

3. Атлас аноректальных мальформаций у детей/ Ормантаев С., Ахпаров Н.Н., Аипов Р.Р. 2011.

4. Аноректальные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение/ Тараканов В.А., Стрюковский А.Е., Пилипенко Н.В. 2009.

2. Персистирующая клоака у девочек. Проблемы диагностики и хирургической коррекции/ Отамурадов Ф.А., Эргашев Н.Ш. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2016. №4.

3. Атлас аноректальных мальформаций у детей/ Ормантаев С., Ахпаров Н.Н., Аипов Р.Р. 2011.

4. Аноректальные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение/ Тараканов В.А., Стрюковский А.Е., Пилипенко Н.В. 2009.