МКБ-10 коды

|

|

Вступление

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: E83.3.

Год утверждения (частота пересмотра): 2023.

Возрастная категория: Взрослые , Дети.

Пересмотр не позднее: 2025.

ID: 770.

Разработчик клинической рекомендации.

• Союз педиатров России.

• Ассоциация медицинских генетиков.

• Национальная ассоциация детских реабилитологов.

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ.

Год утверждения (частота пересмотра): 2023.

Возрастная категория: Взрослые , Дети.

Пересмотр не позднее: 2025.

ID: 770.

Разработчик клинической рекомендации.

• Союз педиатров России.

• Ассоциация медицинских генетиков.

• Национальная ассоциация детских реабилитологов.

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ.

|

|

Список сокращений

Список сокращений

ГФФ - гипофосфатазия.

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер.

ГЭР - гастроэзофагеальный рефлюкс.

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт.

КИ - клинические исследования.

КС - краниосиностоз.

КТ - компьютерная томография.

МПК - минеральная плотность костей.

НО - несовершенный остеогенез.

ПТГ - паратиреоидный гормон.

СКФ - скорость клубочковой фильтрации.

ТНЩФ - тканенеспецифическая щелочная фосфатаза.

ФЭА - фосфоэтаноламин.

ЩФ - щелочная фосфатаза.

AIMS - Alberta Infant Motor Scale (шкала Альберта моторного развития младенцев).

ВiPAP - двухфазное постоянное положительное давление в дыхательных путях.

Ca/Cr отношение кальций/креатинин.

CPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях.

GMFM - Gross Motor Function Measure (шкала глобальных моторных функций). - препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ от 12,10,2019 № 2406-р <Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи).

- применение off-label - вне зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний осуществляется по решению врачебной комиссии, с разрешения Локального этического комитета медицинской организации (при наличии), с условием подписанного информированного согласия родителей (законного представителя) и пациента в возрасте старше 15 лет;

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер.

ГЭР - гастроэзофагеальный рефлюкс.

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт.

КИ - клинические исследования.

КС - краниосиностоз.

КТ - компьютерная томография.

МПК - минеральная плотность костей.

НО - несовершенный остеогенез.

ПТГ - паратиреоидный гормон.

СКФ - скорость клубочковой фильтрации.

ТНЩФ - тканенеспецифическая щелочная фосфатаза.

ФЭА - фосфоэтаноламин.

ЩФ - щелочная фосфатаза.

AIMS - Alberta Infant Motor Scale (шкала Альберта моторного развития младенцев).

ВiPAP - двухфазное постоянное положительное давление в дыхательных путях.

Ca/Cr отношение кальций/креатинин.

CPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях.

GMFM - Gross Motor Function Measure (шкала глобальных моторных функций). - препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ от 12,10,2019 № 2406-р <Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи).

- применение off-label - вне зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний осуществляется по решению врачебной комиссии, с разрешения Локального этического комитета медицинской организации (при наличии), с условием подписанного информированного согласия родителей (законного представителя) и пациента в возрасте старше 15 лет;

Термины и определения

Ферментная заместительная терапия. Лечение, заключающееся во введении препарата (рекомбинантного фермента) пациентам с наследственным дефектом метаболизма.

Описание

Гипофосфатазия (ГФФ) ― прогрессирующее наследственное метаболическое заболевание, вызванное дефицитом тканенеспецифической щелочной фосфатазы (ТНЩФ) в результате мутации в гене ALPL. Болезнь может проявиться внутриутробно, в детстве или во взрослом возрасте. Ранний возраст дебюта обычно связан с более тяжелым, а поздний - с легким течением заболевания. Снижение активности ТНЩФ в первую очередь проявляется нарушением минерализации костей и развитием рахитических изменений.

ГФФ характеризуется широкой вариабельностью клинических проявлений и прогноза для пациента - от легкого течения с незначительным поражением костей или исключительно зубочелюстной системы, до тяжелых форм с выраженными деформациями скелета, поражением нервной системы, легких, почек, приводящих к инвалидизации и смерти, в том числе внутриутробной [1].

ГФФ характеризуется широкой вариабельностью клинических проявлений и прогноза для пациента - от легкого течения с незначительным поражением костей или исключительно зубочелюстной системы, до тяжелых форм с выраженными деформациями скелета, поражением нервной системы, легких, почек, приводящих к инвалидизации и смерти, в том числе внутриутробной [1].

Причины

Гипофосфатазия (ГФФ) развивается в результате мутации в гене ALPL, кодирующем фермент ТНЩФ. Ген ALPL располагается на коротком плече хромосомы 1(1p36,12), включает 12 экзонов; известно более 400 мутаций. Большинство дефектов представлено миссенс-мутациями, но встречаются также делеции и инсерции, мутации со сдвигом рамки считывания (in-frame) и интронные мутации.

Тяжелые формы ГФФ возникают, как правило, при наличии гомозиготной или компаунд-гетерозиготной мутации в гене ALPL (OMIM 171760). Легкие формы ГФФ возникают вследствие гетерозиготной мутации данного гена. Это определенные мутации, для которых доказано значительное влияние на функцию белка. ТНЩФ экспрессируется на поверхности клеток как гомодимер, поэтому некоторые гетерозиготные мутации могут приводить к доминантно-негативному эффекту, снижая активность всего гомодимера. Наличие мутации даже в одном аллеле может провоцировать развитие болезни. Подавляющее большинство гетерозиготных носителей не имеют симптомов болезни.

Наиболее изученная функция ТНЩФ заключается в обеспечении процесса формирования гидроксиапатита - основного минерального компонента костной ткани.

ТНЩФ катализирует отщепление фосфата от ряда субстратов, функционально наиболее важными из которых являются неорганический пирофосфат и пиридоксаль-5-фосфат. ТНЩФ генерирует аденозин из аденозинмонофосфата в нейронах дорсальных корешковых ганглиев [1]. Аденозин имеет антиноцицептивное действие, играет ключевую роль в передаче сигналов боли. Дефицит аденозина провоцирует сильные боли в костях и мышцах у пациентов с ГФФ (роль других субстратов в патогенезе не изучена). При отщеплении фосфатной группы от неорганического пирофосфата при участии ТНЩФ, высвобождающийся фосфат связывается с кальцием с формированием кристаллов гидроксиапатита, необходимых для увеличения минеральной плотности костной ткани.

При ГФФ неорганический пирофосфат не расщепляется, его концентрация во внеклеточной жидкости значительно увеличивается, а кристаллы гидроксиапатита не образуются. Это приводит к нарушению формирования костной ткани и скелетным деформациям. Накапливающийся в плазме и тканях неорганический пирофосфат, в свою очередь, является сильным ингибитором минерализации, что еще более усугубляет нарушение процесса формирования костей. Кроме того, неорганический пирофосфат соединяясь с аморфным фосфатом кальция, образует кристаллы пирофосфата кальция, которые могут откладываться в почечной ткани (вызывая нефрокальциноз) или суставах (являясь причиной кристаллического артрита и псевдоподагры).

Гипоминерализация костей грудной клетки приводит к интранатальному нарушению развития легких (вторичной гипоплазии), что обусловливает развитие дыхательной недостаточности, определяя прогноз у новорожденных и детей грудного возраста. Другой важной функцией ТНЩФ является регулирование поступления витамина В6 в головной мозг путем отщепления фосфата от пиридоксаль-5-фосфата. Это способствует проникновению пиридоксаля через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему, где происходит повторное присоединение фосфата к пиридоксалю с образованием пиридоксаль-5-фосфата. Последний является кофактором многих нейротрансмиттеров, например, серотоннина, допамина, гамма-аминомасляной кислоты , его дефицит в центральной нервной системе приводит к развитию судорог, которые купируются введением пиридоксина. Наличие судорог при ГФФ является прогностическим признаком более тяжелого течения и высокой вероятности летального исхода [1,2].

Тяжелые формы ГФФ возникают, как правило, при наличии гомозиготной или компаунд-гетерозиготной мутации в гене ALPL (OMIM 171760). Легкие формы ГФФ возникают вследствие гетерозиготной мутации данного гена. Это определенные мутации, для которых доказано значительное влияние на функцию белка. ТНЩФ экспрессируется на поверхности клеток как гомодимер, поэтому некоторые гетерозиготные мутации могут приводить к доминантно-негативному эффекту, снижая активность всего гомодимера. Наличие мутации даже в одном аллеле может провоцировать развитие болезни. Подавляющее большинство гетерозиготных носителей не имеют симптомов болезни.

Наиболее изученная функция ТНЩФ заключается в обеспечении процесса формирования гидроксиапатита - основного минерального компонента костной ткани.

ТНЩФ катализирует отщепление фосфата от ряда субстратов, функционально наиболее важными из которых являются неорганический пирофосфат и пиридоксаль-5-фосфат. ТНЩФ генерирует аденозин из аденозинмонофосфата в нейронах дорсальных корешковых ганглиев [1]. Аденозин имеет антиноцицептивное действие, играет ключевую роль в передаче сигналов боли. Дефицит аденозина провоцирует сильные боли в костях и мышцах у пациентов с ГФФ (роль других субстратов в патогенезе не изучена). При отщеплении фосфатной группы от неорганического пирофосфата при участии ТНЩФ, высвобождающийся фосфат связывается с кальцием с формированием кристаллов гидроксиапатита, необходимых для увеличения минеральной плотности костной ткани.

При ГФФ неорганический пирофосфат не расщепляется, его концентрация во внеклеточной жидкости значительно увеличивается, а кристаллы гидроксиапатита не образуются. Это приводит к нарушению формирования костной ткани и скелетным деформациям. Накапливающийся в плазме и тканях неорганический пирофосфат, в свою очередь, является сильным ингибитором минерализации, что еще более усугубляет нарушение процесса формирования костей. Кроме того, неорганический пирофосфат соединяясь с аморфным фосфатом кальция, образует кристаллы пирофосфата кальция, которые могут откладываться в почечной ткани (вызывая нефрокальциноз) или суставах (являясь причиной кристаллического артрита и псевдоподагры).

Гипоминерализация костей грудной клетки приводит к интранатальному нарушению развития легких (вторичной гипоплазии), что обусловливает развитие дыхательной недостаточности, определяя прогноз у новорожденных и детей грудного возраста. Другой важной функцией ТНЩФ является регулирование поступления витамина В6 в головной мозг путем отщепления фосфата от пиридоксаль-5-фосфата. Это способствует проникновению пиридоксаля через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему, где происходит повторное присоединение фосфата к пиридоксалю с образованием пиридоксаль-5-фосфата. Последний является кофактором многих нейротрансмиттеров, например, серотоннина, допамина, гамма-аминомасляной кислоты , его дефицит в центральной нервной системе приводит к развитию судорог, которые купируются введением пиридоксина. Наличие судорог при ГФФ является прогностическим признаком более тяжелого течения и высокой вероятности летального исхода [1,2].

Эпидемиология

Точная распространенность заболевания остается неизвестной и может варьировать в зависимости от популяции, метода оценки и формы ГФФ. Этническая группа с самым высоким уровнем заболеваемости ГФФ - это меннониты в Манитобе, Канада. Сообщается, что в этой популяции 1 из 25 человек несет мутацию ALPL и примерно у 1 из 2500 новорожденных имеется летальная форма ГФФ. Распространенность тяжелых форм ГФФ оценивается в 1 на 100 000 рождений в Канаде. Молекулярное исследование показало, что частота тяжелых форм ГФФ в Европе составляет 1 на 300 000, но умеренные формы ГФФ, по результатам того же исследования, встречаются в 50 раз чаще. Данные о распространенности в России отсутствуют, однако предполагаемая частота появления тяжелых форм - 1 на 100 000 [2, 3, 19].

Гипофосфатазия.

1,4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

E83,3- Нарушение обмена фосфора и фосфатазы.Гипофосфатазия.

|

|

Классификация

1,5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

В зависимости от времени дебюта гипофосфатазии выделяют следующие формы:• перинатальную (развитие симптомов внутриутробно или при рождении);

• младенческую, или инфантильную (до 6-месячного возраста);

• детскую (6 мес − 18 лет);

• взрослую (старше 18 лет).

Как правило, форма болезни определяет и тяжесть течения ― от самого тяжелого при перинатальной форме до относительно легкого при взрослой.

Отдельной формой является одонтогипофосфатазия, при которой наблюдается только поражение зубов [1].

Клиническая картина

Перинатальная форма (иногда называемая перинатальной летальной), характеризуется самым тяжелым течением, высокой летальностью, может диагностироваться пренатально при ультразвуковом исследовании плода или сразу после рождения. У новорожденных отмечаются:

• гипоминерализация скелета с укорочением конечностей и тяжелыми деформациями ребер, позвоночника, грудной клетки;

• гипоплазия легких, дыхательная недостаточность, необходимость кислородной поддержки;

• выраженная мышечная гипотония, вялое сосание;

• рвота, дегидратация, лихорадка, анорексия, запоры;

• мембранозный череп;

• внутричерепное кровоизлияние;

• судороги (витамин В6-зависимые);

• миелофтизная анемия (вероятно, вследствие уменьшения объема функционирующего костного мозга);

• задержка роста, плохая прибавка массы тела;

• гиперкальциурия;

• нефрокальциноз;

• переломы, возникшие внутриутробно.

При инфантильной форме также отмечается тяжелое течение, характерны:

• выраженная гипоминерализация костной ткани;

• выраженные скелетные деформации, схожие с таковыми при перинатальной форме;

• гипоплазия легких, дыхательная недостаточность, требующая кислородной поддержки;

• повышенная нервно-рефлекторная возбудимость, витамин В6-зависимые судороги;

• мышечная гипотония;

• гиперкальциемия и нефрокальциноз;

• отставание в физическом и моторном развитии;

• боли в мышцах и костях;

У детей с перинатальной и инфантильной формами болезни неправильное формирование костей черепа зачастую приводит к краниосиностозу и повышению внутричерепного давления, что может потребовать нейрохирургического лечения.

В раннем возрасте летальный исход чаще всего наступает в результате тяжелой гипоминерализации костей скелета, обусловливающей деформации грудной клетки, гипоплазию легких, дыхательную недостаточность.

При детской форме отмечается более благоприятное течение. Рахитические деформации скелета (чаще по типу genu valgum) развиваются постепенно и варьируют по степени выраженности. Характерно:

• рахитическое поражение конечностей в виде укорочения и деформаций;

• краниосиностоз;

• повторные переломы,.

• боли в костях и мышцах;

• скованность движений в суставах;

• задержка начала ходьбы и «утиная» походка;

• уменьшение грудной клетки в объеме за счет укорочения ребер;

• отставание физического и моторного развития;

• непрогрессирующая миопатия;

• гиперкальциемия и нефрокальциноз (реже, чем при инфантильной форме);

• преждевременное выпадение временных и постоянных зубов без кровотечения с несформированными или сформированными корнями (иногда с признаками наружной резорбции цемента и дентина корня).

Также есть данные, что при сочетании ГФФ с тяжелой неврологической патологией, например ДЦП у детей, состояние может быть ошибочно расценено как тяжелый остеопороз, что приводит к неправильной тактике лечения [55].

Для взрослой формы ГФФ характерны псевдопереломы, а также многократные плохо заживающие переломы костей, нередко требующие хирургического вмешательства. Преимущественно поражаются нижние конечности, возникают укорочение и деформации длинных трубчатых костей, походка пациентов нарушена, рост снижен. Нередко обнаруживаются хондрокальциноз, псевдоподагра и артропатии, сопровождаемые сильной болью, приводящие к нарушению трудоспособности и инвалидизации.

Если выпадение зубов (с интактным корнем) является единственным проявлением болезни, устанавливается диагноз одонтогипофосфатазии [1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

• гипоминерализация скелета с укорочением конечностей и тяжелыми деформациями ребер, позвоночника, грудной клетки;

• гипоплазия легких, дыхательная недостаточность, необходимость кислородной поддержки;

• выраженная мышечная гипотония, вялое сосание;

• рвота, дегидратация, лихорадка, анорексия, запоры;

• мембранозный череп;

• внутричерепное кровоизлияние;

• судороги (витамин В6-зависимые);

• миелофтизная анемия (вероятно, вследствие уменьшения объема функционирующего костного мозга);

• задержка роста, плохая прибавка массы тела;

• гиперкальциурия;

• нефрокальциноз;

• переломы, возникшие внутриутробно.

При инфантильной форме также отмечается тяжелое течение, характерны:

• выраженная гипоминерализация костной ткани;

• выраженные скелетные деформации, схожие с таковыми при перинатальной форме;

• гипоплазия легких, дыхательная недостаточность, требующая кислородной поддержки;

• повышенная нервно-рефлекторная возбудимость, витамин В6-зависимые судороги;

• мышечная гипотония;

• гиперкальциемия и нефрокальциноз;

• отставание в физическом и моторном развитии;

• боли в мышцах и костях;

У детей с перинатальной и инфантильной формами болезни неправильное формирование костей черепа зачастую приводит к краниосиностозу и повышению внутричерепного давления, что может потребовать нейрохирургического лечения.

В раннем возрасте летальный исход чаще всего наступает в результате тяжелой гипоминерализации костей скелета, обусловливающей деформации грудной клетки, гипоплазию легких, дыхательную недостаточность.

При детской форме отмечается более благоприятное течение. Рахитические деформации скелета (чаще по типу genu valgum) развиваются постепенно и варьируют по степени выраженности. Характерно:

• рахитическое поражение конечностей в виде укорочения и деформаций;

• краниосиностоз;

• повторные переломы,.

• боли в костях и мышцах;

• скованность движений в суставах;

• задержка начала ходьбы и «утиная» походка;

• уменьшение грудной клетки в объеме за счет укорочения ребер;

• отставание физического и моторного развития;

• непрогрессирующая миопатия;

• гиперкальциемия и нефрокальциноз (реже, чем при инфантильной форме);

• преждевременное выпадение временных и постоянных зубов без кровотечения с несформированными или сформированными корнями (иногда с признаками наружной резорбции цемента и дентина корня).

Также есть данные, что при сочетании ГФФ с тяжелой неврологической патологией, например ДЦП у детей, состояние может быть ошибочно расценено как тяжелый остеопороз, что приводит к неправильной тактике лечения [55].

Для взрослой формы ГФФ характерны псевдопереломы, а также многократные плохо заживающие переломы костей, нередко требующие хирургического вмешательства. Преимущественно поражаются нижние конечности, возникают укорочение и деформации длинных трубчатых костей, походка пациентов нарушена, рост снижен. Нередко обнаруживаются хондрокальциноз, псевдоподагра и артропатии, сопровождаемые сильной болью, приводящие к нарушению трудоспособности и инвалидизации.

Если выпадение зубов (с интактным корнем) является единственным проявлением болезни, устанавливается диагноз одонтогипофосфатазии [1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Диагностика

Диагноз ГФФ устанавливается на основании совокупности клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также молекулярно-генетического анализа.

Критерии установления диагноза.

Диагноз ГФФ может быть подтвержден на основании:

• Характерных клинических проявлений в виде рахитических изменений скелета, неврологических, дыхательных расстройств, повреждения почек, задержки роста и развития;

• Стойкого снижения уровня активности щелочной фосфатазы (с учетом возраста и пола пациента) при отсутствии других возможных причин снижения активности;

• Характерной рентгенологической картины нарушения формирования и роста костей - расширение метафизов, неравномерность оссификации, участки просветления, проецирующиеся от зон роста в диафизы, истончение и гипоминерализация костной ткани;

Дифференциальная диагностика проводится с другими дисплазиями костной ткани, а также с болезнями, протекающими с рахитическими деформациями и/или остеомаляцией.

• отягощенный семейный анамнез (сходные симптомы у родных братьев и сестер пробанда, близкородственный брак);

• задержка роста, плохая прибавка массы тела;

• деформации скелета;

• задержка психомоторного развития;

• снижение переносимости физических нагрузок;

• слабость в конечностях;

• изменение походки;

• болезненность в мышцах, костях и суставах;

• преждевременное выпадение зубов.

• отставание физического и моторного развития;

• рахитические деформации скелета;

• деформации черепа;

• уменьшение грудной клетки в объеме за счет укорочения ребер;

• мышечная гипотония;

• скованность движений в суставах;

• задержка начала ходьбы и «утиная» походка.

• Рекомендовано всем пациентам при подозрении на ГФФ проведение общего (клинического) анализа крови развернутого с целью оценки формулы крови исходно и в дальнейшем в динамике на фоне терапии асфотазой альфа [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам при подозрении на ГФФ определение активности щелочной фосфатазы в крови как основного диагностического биохимического маркера двукратно с интервалом 1 неделя [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Определение активности щелочной фосфатазы в крови проводится стандартными методами. При ГФФ выявляют снижение активности щелочной фосфатазы ниже нижней границы нормы, при этом интерпретация результатов обязательно должна проводиться с учетом возраста и пола пациента, а также используемого реактива и его референсных значений [21].

Кроме того, важно исключить другие факторы, способные модулировать активность ЩФ, как в сторону снижения (гипотиреоз, интоксикация витамином D, нарушения правил забора образцов крови ), так и повышения (рахит, гиперпаратиреоз, болезнь Педжета, заболевания желчевыводящих путей ) [1].

Врач должен убедиться в корректности предоставляемых лабораторией результатов измерения активности фермента [22].

• Рекомендовано всем пациентам с низким уровнем активности ЩФ проведение молекулярно-генетической диагностики (определение мутаций в гене ALPL) с целью верификации диагноза [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Молекулярно-генетическая диагностика помогает верифицировать диагноз, однако стандартные методы генетической диагностики имеют ограничения и у 10 % пациентов с гипофосфатазией мутации не выявляют [4]. Частых мутаций для гена ALPL не описано, поэтому необходимо проведение полного анализа гена ALPL методом прямого секвенирования. На сегодняшний день обнаружено и описано более 400 мутаций, в основном миссенс-варианты (74%) [23], ведущих к дебюту заболевания в разном возрасте и с разной степенью тяжести. Также в гене описаны крупные делеции и инсерции детекцию которых проводят с помощью MLPA (мультиплексная лигазная реакция).

Заболевание может передаваться по аутосомно-доминантному или рецессивному типу. Более тяжелые клинические фенотипы (перинатальный летальный / младенческий) наследуются по аутосомно-рецессивному типу, более легкие формы могут быть вызваны доминантно-негативным эффектом (ДНЭ). Мутации, вызывающие ДНЭ, локализованы в трех доменах: области связывания гомодимера, активном сайте и краун-домене. Следовательно, мутация, расположенная за пределами этих доменов, не проявляет ДНЭ [24]. Часто встречающийся вариант c.571G>A (p.Glu191Lys) является функциональным полиморфизмом, исследования in vitro показали остаточную активность фермента 68% и отсутствие ДНЭ [25]. Необходимо отметить также и высокую вариабельность фенотипических проявлений заболевания (аллельную гетерогенность), одни и те же мутации в гене ALPL могут иметь различные фенотипические проявления у разных носителей, даже внутри одной семьи [25]. На сегодняшний день нет убедительных данных, позволяющих провести жесткую корреляцию между мутациями и тяжестью заболевания. Обширная фенотипическая изменчивость описана для носителей с одинаковыми генотипами, поэтому выраженность эффекта мутаций необходимо рассматривать в совокупности с различными дополнительными факторами - эпигенетическими и факторами внешней среды [26]. Таким образом, постановка диагноза не может основываться исключительно на анализе мутаций гена ALPL, необходима комплексная оценка клинических и лабораторно-инструментальных данных.

Наличие одной мутации в гене не является строгим основание для подтверждения или исключения диагноза. Если мутация выявлена в гетерозиготном состоянии необходимо принимать во внимание тип мутации и ее влияние на функцию белка.

• Рекомендовано исследование уровня общего и ионизированного кальция в крови всем пациентам с подозрением на ГФФ с целью оценки кальциевого обмена [18].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано исследование уровня неорганического фосфора в крови, исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови, исследование уровня паратиреоидного гормона в крови всем пациентам с подозрением на ГФФ для оценки кальций-фосфорного обмена. [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано Исследование уровня креатинина в крови, Исследование уровня мочевины в крови (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью оценки функции почек), соотношения кальций/креатинин (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью своевременной диагностики нефрокальциноза), определение скорости клубочковой фильтрации (взрослым пациентам с ГФФ с целью оценки функции почек) [18].

Уровень убедительности рекомендаций -С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью оценки состояния печени исходно и в дальнейшем на фоне терапии асфотазой альфа [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Исследование проводится всем пациентам при диагностике, далее - при диспансерном наблюдении - пациентам, получающим асфотазу альфа.

• Рекомендовано исследование уровня кальция в моче всем пациентам с подозрением на ГФФ с целью исключения гиперкальциурии [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Исследование обязательно при наличии гиперкальциемии и/или признаков нефрокальциноза.

• Рекомендовано проведение исследования пациентам с подозрением на ГФФ Фосфоэтаноламина (ФЭА) мочи (Исследование аминокислот и метаболитов в моче, Комплексное определение концентрации на аминокислоты, Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой эффективной жидкостной хроматографии) с диагностической целью [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Характерные рентгенографические изменения костной ткани включают деформации и укорочение трубчатых костей, остеохондральные выросты длинных трубчатых костей - шпоры Боудлера. Можно выявить расширение зон роста, неравномерность зоны временной кальцификации и расширение метафизов с чередованием участков остеопороза и остеосклероза. Так называемые «языки пламени» или просветления, которые проецируются от зон роста в диафизы, отличают гипофосфатазию от рахита и/или метафизарной остеодисплазии. Костный возраст, как правило, отстает от паспортного. При исследовании черепа выявляют гипоминерализацию костной ткани (мембранозный череп), краниосиностозы и симптом «пальцевых вдавлений» - характерный признак, наблюдаемый на рентгенограммах при повышении внутричерепного давления. У взрослых пациентов могут выявляться хондрокальциноз, псевдопереломы и псевдоподагра.

• Рекомендована магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область)/ Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием пациентам с ГФФ при необходимости диагностики патологических переломов, отека костного мозга, контроля состояния суставов [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано проведение рентгеноденситометрии для оценки минеральной плотности костной ткани всем пациентам с подозрением на ГФФ с 5-ти летнего возраста [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано проведение ультразвукового исследования почек всем пациентам с подозрением на ГФФ для выявления нефрокальциноза [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендована электроэнцефалография пациентам с подозрением на ГФФ с наличием неврологической симптоматики для выявления эпилептической активности [27,28].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Проводятся амплитудно-интегрированная электроэнцефалография, электроэнцефалография с видеомониторингом.

• Рекомендована нейросонография и/или компьютерная томография головного мозга/рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях и/или магнитно-резонансная томография головного мозга при наличии у пациента с подозрением на ГФФ краниосиностоза, неврологической симптоматики с целью диагностики патологии черепных швов, прогрессирующих изменений белого вещества мозга [11, 28, 30, 31, 32].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 4.

Комментарий. При возникновении подозрений на наличие у пациента повышенного внутричерепного давления целесообразны выполнение любого доступного метода нейровизуализации, а также консультация врача-нейрохирурга. До настоящего момента «золотым стандартом» в диагностике поражений черепных швов является компьютерная томография. Она позволяет не только точно верифицировать пораженный шов, но и оценить другие признаки формирующейся краниоцеребральной диспропорции (истончение костей черепа, рисунок «пальцевых вдавлений»). Информативным при выполнении компьютерной томографии является выявление кальцификации участков твердой мозговой оболочки, что также патогномонично для ГФФ.

Существенным минусом радиологических методов диагностики является лучевая нагрузка. С целью ее уменьшения пациентам раннего возраста возможно выполнение нейросонографии с визуализацией черепных швов и определением диастаза между костями черепа. При невозможности визуализации черепного шва либо выявлении значительной асимметрии между парными швами рекомендована консультация врача-нейрохирурга.

Наименее информативным при КС методом.

Нейровизуализации является магнитно-резонансная томография, которая не позволяет выявить пораженный шов, но с помощью которой можно оценить положение миндалин мозжечка относительно большого затылочного отверстия, сопутствующие нарушения ликвородинамики, деформацию ликворосодержащих пространств (желудочки мозга, цистерны основания черепа и субарахноидальные пространства). Немаловажным критерием оценки клинического состояния пациента является нейроофтальмологический статус - выявление отека диска зрительного нерва. Наркоз - по показаниям.

• Рекомендовано определение функции внешнего дыхания (Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, при необходимости - Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов) пациентам с подозрением на ГФФ старше 5 лет при отсутствии противопоказаний с целью оценки функции дыхательной системы [20, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Возможно проведение пульсоксиметрии по показаниям.

• Рекомендовано пациентам с ГФФ инфантильной формой при необходимости в продолжении респираторной поддержки после острой фазы ( , при неполном ответе на терапию) - обследование для подтверждения/исключения трахеобронхомаляции (проведение трахеобронхоскопии (видеотрахеобронхоскопии) и компьютерной томографии органов грудной полости (Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией) [28, 38].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам с подозрением на ГФФ при первичном стоматологическом обследовании проведение конусно-лучевой томографии или панорамной томографии челюстей (Компьютерная томография челюстно-лицевой области, Панорамная рентгенография верхней челюсти, Панорамная рентгенография нижней челюсти, Ортопантомография, Спиральная компьютерная ортопантомография) для оценки минеральной плотности и снижения уровня альвеолярной кости [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано рассмотреть проведение биопсии кости (+Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани) при постановке диагноза ГФФ и при плановом ведении на фоне терапии, в основном у взрослых пациентов, если на необходимость данного исследования указывают маркеры метаболизма костной ткани [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Проводится с осторожностью, на усмотрение врача В основном, у пациентов с дополнительным риском переломов, например, с хронической болезнью почек, частыми переломами в анамнезе или очень низким индексом массы тела.

Исследование на фоне терапии асфотазой альфа может быть полезным при необходимости определения эффективности терапии в отношении качественных и структурных характеристик костной ткани.

Возможен риск перелома в области взятия биоптата.

Нельзя проводить перед тестами по исследованию мобильности пациента.

Оценка должна проводиться опытными специалистами.

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. В виду того, что заболевание характеризуется поражением многих органов и систем, требует комплексной терапии, что диктует необходимость совместного ведения пациента специалистами разных профилей, показаны первичные и повторные консультации врача-генетика, врача-невролога, врача-нейрохирурга, врача-эндокринолога, врача-детского эндокринолога, врача-травматолога-ортопеда, врача-стоматолога, врача-нефролога, врача-пульмонолога, врача - сурдолога - оториноларинголога, врача-офтальмолога, врача-педиатра/врача-неонатолога/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача), специалиста по медицинской реабилитации (врача по медицинской реабилитации/врача физической и реабилитационной медицины/врача по лечебной физкультуре/врача-физиотерапевта или ), а также врачей других специальностей пациентам с ГФФ, имеющим нарушения функций соответствующих органов и систем. Кратность консультаций определяется индивидуально с учетом возраста и тяжести заболевания.

• Рекомендовано пациентам с клиническими признаками ГФФ и, при необходимости, родственникам/законным представителям при диагностике консультация врача-генетика с проведением медико-генетического консультирования (и проведение необходимого обследования по его рекомендации) с целью информирования о заболевании, разьяснения генетического риска при диагностике и в дальнейшем при решении вопросов деторождения [39].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам с подозрением на ГФФ проведение 6-тиминутного теста ходьбы с целью оценки двигательной активности [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Правила проведения теста см в Приложении А3,1.

• витамин D-дефицитный рахит;

• тубулопатии, протекающие с рахитическими изменениями костей (в первую очередь, гипофосфатемический рахит);

• почечная остеодистрофия;

• клейдокраниальная дисплазия;

• идиопатический ювенильный остеопороз;

• несовершенный остеогенез (табл. 1).

Преждевременное выпадение зубов при гипофосфатазии дифференцируют с травматическим вывихом зуба, синдромом Папийон-Лефевра. Преждевременное выпадение временных зубов, а также раннее выпадение или удаление постоянных зубов может быть ранним (иногда единственным) признаком ГФФ. При этом характерно выпадение зубов без кровотечения. Зубы при ГФФ имеют следующие морфометрические особенности: полость зуба увеличена, корневые каналы расширены, отмечается гипоплазия цемента зуба. Ранняя потеря зубов сопровождается снижением высоты альвеолярной кости (особенно нижней челюсти). Постоянные зубы часто прорезываются с гипоплазией эмали [36, 40].

Таблица 1.

Дифференциальная диагностика гипофосфатазии.

Критерии установления диагноза.

Диагноз ГФФ может быть подтвержден на основании:

• Характерных клинических проявлений в виде рахитических изменений скелета, неврологических, дыхательных расстройств, повреждения почек, задержки роста и развития;

• Стойкого снижения уровня активности щелочной фосфатазы (с учетом возраста и пола пациента) при отсутствии других возможных причин снижения активности;

• Характерной рентгенологической картины нарушения формирования и роста костей - расширение метафизов, неравномерность оссификации, участки просветления, проецирующиеся от зон роста в диафизы, истончение и гипоминерализация костной ткани;

Дифференциальная диагностика проводится с другими дисплазиями костной ткани, а также с болезнями, протекающими с рахитическими деформациями и/или остеомаляцией.

2,1 Жалобы и анамнез.

При сборе анамнеза и жалоб следует обратить внимание на следующие жалобы и анамнестические события:• отягощенный семейный анамнез (сходные симптомы у родных братьев и сестер пробанда, близкородственный брак);

• задержка роста, плохая прибавка массы тела;

• деформации скелета;

• задержка психомоторного развития;

• снижение переносимости физических нагрузок;

• слабость в конечностях;

• изменение походки;

• болезненность в мышцах, костях и суставах;

• преждевременное выпадение зубов.

2,2 Физикальное обследование.

При осмотре необходимо обратить внимание на основные клинические проявления ГФФ:• отставание физического и моторного развития;

• рахитические деформации скелета;

• деформации черепа;

• уменьшение грудной клетки в объеме за счет укорочения ребер;

• мышечная гипотония;

• скованность движений в суставах;

• задержка начала ходьбы и «утиная» походка.

2,3 Лабораторные диагностические исследования.

В лабораторной диагностике используют определение активности ЩФ и показателей кальций-фосфорного обмена (кальций, фосфор, витамин D, паратиреоидный гормон).• Рекомендовано всем пациентам при подозрении на ГФФ проведение общего (клинического) анализа крови развернутого с целью оценки формулы крови исходно и в дальнейшем в динамике на фоне терапии асфотазой альфа [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам при подозрении на ГФФ определение активности щелочной фосфатазы в крови как основного диагностического биохимического маркера двукратно с интервалом 1 неделя [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Определение активности щелочной фосфатазы в крови проводится стандартными методами. При ГФФ выявляют снижение активности щелочной фосфатазы ниже нижней границы нормы, при этом интерпретация результатов обязательно должна проводиться с учетом возраста и пола пациента, а также используемого реактива и его референсных значений [21].

Кроме того, важно исключить другие факторы, способные модулировать активность ЩФ, как в сторону снижения (гипотиреоз, интоксикация витамином D, нарушения правил забора образцов крови ), так и повышения (рахит, гиперпаратиреоз, болезнь Педжета, заболевания желчевыводящих путей ) [1].

Врач должен убедиться в корректности предоставляемых лабораторией результатов измерения активности фермента [22].

• Рекомендовано всем пациентам с низким уровнем активности ЩФ проведение молекулярно-генетической диагностики (определение мутаций в гене ALPL) с целью верификации диагноза [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Молекулярно-генетическая диагностика помогает верифицировать диагноз, однако стандартные методы генетической диагностики имеют ограничения и у 10 % пациентов с гипофосфатазией мутации не выявляют [4]. Частых мутаций для гена ALPL не описано, поэтому необходимо проведение полного анализа гена ALPL методом прямого секвенирования. На сегодняшний день обнаружено и описано более 400 мутаций, в основном миссенс-варианты (74%) [23], ведущих к дебюту заболевания в разном возрасте и с разной степенью тяжести. Также в гене описаны крупные делеции и инсерции детекцию которых проводят с помощью MLPA (мультиплексная лигазная реакция).

Заболевание может передаваться по аутосомно-доминантному или рецессивному типу. Более тяжелые клинические фенотипы (перинатальный летальный / младенческий) наследуются по аутосомно-рецессивному типу, более легкие формы могут быть вызваны доминантно-негативным эффектом (ДНЭ). Мутации, вызывающие ДНЭ, локализованы в трех доменах: области связывания гомодимера, активном сайте и краун-домене. Следовательно, мутация, расположенная за пределами этих доменов, не проявляет ДНЭ [24]. Часто встречающийся вариант c.571G>A (p.Glu191Lys) является функциональным полиморфизмом, исследования in vitro показали остаточную активность фермента 68% и отсутствие ДНЭ [25]. Необходимо отметить также и высокую вариабельность фенотипических проявлений заболевания (аллельную гетерогенность), одни и те же мутации в гене ALPL могут иметь различные фенотипические проявления у разных носителей, даже внутри одной семьи [25]. На сегодняшний день нет убедительных данных, позволяющих провести жесткую корреляцию между мутациями и тяжестью заболевания. Обширная фенотипическая изменчивость описана для носителей с одинаковыми генотипами, поэтому выраженность эффекта мутаций необходимо рассматривать в совокупности с различными дополнительными факторами - эпигенетическими и факторами внешней среды [26]. Таким образом, постановка диагноза не может основываться исключительно на анализе мутаций гена ALPL, необходима комплексная оценка клинических и лабораторно-инструментальных данных.

Наличие одной мутации в гене не является строгим основание для подтверждения или исключения диагноза. Если мутация выявлена в гетерозиготном состоянии необходимо принимать во внимание тип мутации и ее влияние на функцию белка.

• Рекомендовано исследование уровня общего и ионизированного кальция в крови всем пациентам с подозрением на ГФФ с целью оценки кальциевого обмена [18].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано исследование уровня неорганического фосфора в крови, исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови, исследование уровня паратиреоидного гормона в крови всем пациентам с подозрением на ГФФ для оценки кальций-фосфорного обмена. [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано Исследование уровня креатинина в крови, Исследование уровня мочевины в крови (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью оценки функции почек), соотношения кальций/креатинин (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью своевременной диагностики нефрокальциноза), определение скорости клубочковой фильтрации (взрослым пациентам с ГФФ с целью оценки функции почек) [18].

Уровень убедительности рекомендаций -С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью оценки состояния печени исходно и в дальнейшем на фоне терапии асфотазой альфа [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Исследование проводится всем пациентам при диагностике, далее - при диспансерном наблюдении - пациентам, получающим асфотазу альфа.

• Рекомендовано исследование уровня кальция в моче всем пациентам с подозрением на ГФФ с целью исключения гиперкальциурии [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Исследование обязательно при наличии гиперкальциемии и/или признаков нефрокальциноза.

• Рекомендовано проведение исследования пациентам с подозрением на ГФФ Фосфоэтаноламина (ФЭА) мочи (Исследование аминокислот и метаболитов в моче, Комплексное определение концентрации на аминокислоты, Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой эффективной жидкостной хроматографии) с диагностической целью [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

2,4 Инструментальные диагностические исследования.

• Рекомендована всем пациентам с подозрением на ГФФ рентгенография пораженной части костного скелета (рентгенографии черепа, грудной клетки, длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей, включая кости кисти, коленный сустав, лучезапястный сустав в зависимости от клинической ситуации) с целью оценки состояния костной ткани [20].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Характерные рентгенографические изменения костной ткани включают деформации и укорочение трубчатых костей, остеохондральные выросты длинных трубчатых костей - шпоры Боудлера. Можно выявить расширение зон роста, неравномерность зоны временной кальцификации и расширение метафизов с чередованием участков остеопороза и остеосклероза. Так называемые «языки пламени» или просветления, которые проецируются от зон роста в диафизы, отличают гипофосфатазию от рахита и/или метафизарной остеодисплазии. Костный возраст, как правило, отстает от паспортного. При исследовании черепа выявляют гипоминерализацию костной ткани (мембранозный череп), краниосиностозы и симптом «пальцевых вдавлений» - характерный признак, наблюдаемый на рентгенограммах при повышении внутричерепного давления. У взрослых пациентов могут выявляться хондрокальциноз, псевдопереломы и псевдоподагра.

• Рекомендована магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область)/ Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием пациентам с ГФФ при необходимости диагностики патологических переломов, отека костного мозга, контроля состояния суставов [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано проведение рентгеноденситометрии для оценки минеральной плотности костной ткани всем пациентам с подозрением на ГФФ с 5-ти летнего возраста [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано проведение ультразвукового исследования почек всем пациентам с подозрением на ГФФ для выявления нефрокальциноза [18, 20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендована электроэнцефалография пациентам с подозрением на ГФФ с наличием неврологической симптоматики для выявления эпилептической активности [27,28].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Проводятся амплитудно-интегрированная электроэнцефалография, электроэнцефалография с видеомониторингом.

• Рекомендована нейросонография и/или компьютерная томография головного мозга/рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях и/или магнитно-резонансная томография головного мозга при наличии у пациента с подозрением на ГФФ краниосиностоза, неврологической симптоматики с целью диагностики патологии черепных швов, прогрессирующих изменений белого вещества мозга [11, 28, 30, 31, 32].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 4.

Комментарий. При возникновении подозрений на наличие у пациента повышенного внутричерепного давления целесообразны выполнение любого доступного метода нейровизуализации, а также консультация врача-нейрохирурга. До настоящего момента «золотым стандартом» в диагностике поражений черепных швов является компьютерная томография. Она позволяет не только точно верифицировать пораженный шов, но и оценить другие признаки формирующейся краниоцеребральной диспропорции (истончение костей черепа, рисунок «пальцевых вдавлений»). Информативным при выполнении компьютерной томографии является выявление кальцификации участков твердой мозговой оболочки, что также патогномонично для ГФФ.

Существенным минусом радиологических методов диагностики является лучевая нагрузка. С целью ее уменьшения пациентам раннего возраста возможно выполнение нейросонографии с визуализацией черепных швов и определением диастаза между костями черепа. При невозможности визуализации черепного шва либо выявлении значительной асимметрии между парными швами рекомендована консультация врача-нейрохирурга.

Наименее информативным при КС методом.

Нейровизуализации является магнитно-резонансная томография, которая не позволяет выявить пораженный шов, но с помощью которой можно оценить положение миндалин мозжечка относительно большого затылочного отверстия, сопутствующие нарушения ликвородинамики, деформацию ликворосодержащих пространств (желудочки мозга, цистерны основания черепа и субарахноидальные пространства). Немаловажным критерием оценки клинического состояния пациента является нейроофтальмологический статус - выявление отека диска зрительного нерва. Наркоз - по показаниям.

• Рекомендовано определение функции внешнего дыхания (Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, при необходимости - Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов) пациентам с подозрением на ГФФ старше 5 лет при отсутствии противопоказаний с целью оценки функции дыхательной системы [20, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Возможно проведение пульсоксиметрии по показаниям.

• Рекомендовано пациентам с ГФФ инфантильной формой при необходимости в продолжении респираторной поддержки после острой фазы ( , при неполном ответе на терапию) - обследование для подтверждения/исключения трахеобронхомаляции (проведение трахеобронхоскопии (видеотрахеобронхоскопии) и компьютерной томографии органов грудной полости (Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией) [28, 38].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам с подозрением на ГФФ при первичном стоматологическом обследовании проведение конусно-лучевой томографии или панорамной томографии челюстей (Компьютерная томография челюстно-лицевой области, Панорамная рентгенография верхней челюсти, Панорамная рентгенография нижней челюсти, Ортопантомография, Спиральная компьютерная ортопантомография) для оценки минеральной плотности и снижения уровня альвеолярной кости [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано рассмотреть проведение биопсии кости (+Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани) при постановке диагноза ГФФ и при плановом ведении на фоне терапии, в основном у взрослых пациентов, если на необходимость данного исследования указывают маркеры метаболизма костной ткани [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Проводится с осторожностью, на усмотрение врача В основном, у пациентов с дополнительным риском переломов, например, с хронической болезнью почек, частыми переломами в анамнезе или очень низким индексом массы тела.

Исследование на фоне терапии асфотазой альфа может быть полезным при необходимости определения эффективности терапии в отношении качественных и структурных характеристик костной ткани.

Возможен риск перелома в области взятия биоптата.

Нельзя проводить перед тестами по исследованию мобильности пациента.

Оценка должна проводиться опытными специалистами.

2,5 Иные диагностические исследования.

2,5,1 Консультации и наблюдение специалистов.

• Рекомендовано ведение пациентов с ГФФ мультидисциплинарной командой специалистов с целью оказания качественной медицинской помощи [20].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. В виду того, что заболевание характеризуется поражением многих органов и систем, требует комплексной терапии, что диктует необходимость совместного ведения пациента специалистами разных профилей, показаны первичные и повторные консультации врача-генетика, врача-невролога, врача-нейрохирурга, врача-эндокринолога, врача-детского эндокринолога, врача-травматолога-ортопеда, врача-стоматолога, врача-нефролога, врача-пульмонолога, врача - сурдолога - оториноларинголога, врача-офтальмолога, врача-педиатра/врача-неонатолога/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача), специалиста по медицинской реабилитации (врача по медицинской реабилитации/врача физической и реабилитационной медицины/врача по лечебной физкультуре/врача-физиотерапевта или ), а также врачей других специальностей пациентам с ГФФ, имеющим нарушения функций соответствующих органов и систем. Кратность консультаций определяется индивидуально с учетом возраста и тяжести заболевания.

• Рекомендовано пациентам с клиническими признаками ГФФ и, при необходимости, родственникам/законным представителям при диагностике консультация врача-генетика с проведением медико-генетического консультирования (и проведение необходимого обследования по его рекомендации) с целью информирования о заболевании, разьяснения генетического риска при диагностике и в дальнейшем при решении вопросов деторождения [39].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Рекомендовано всем пациентам с подозрением на ГФФ проведение 6-тиминутного теста ходьбы с целью оценки двигательной активности [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Правила проведения теста см в Приложении А3,1.

2,5,2 Дифференциальная диагностика.

Клинические проявления гипофосфатазии необходимо дифференцировать с другими дисплазиями костной ткани, а также с болезнями, протекающими с рахитом и/или остеомаляцией, в том числе:• витамин D-дефицитный рахит;

• тубулопатии, протекающие с рахитическими изменениями костей (в первую очередь, гипофосфатемический рахит);

• почечная остеодистрофия;

• клейдокраниальная дисплазия;

• идиопатический ювенильный остеопороз;

• несовершенный остеогенез (табл. 1).

Преждевременное выпадение зубов при гипофосфатазии дифференцируют с травматическим вывихом зуба, синдромом Папийон-Лефевра. Преждевременное выпадение временных зубов, а также раннее выпадение или удаление постоянных зубов может быть ранним (иногда единственным) признаком ГФФ. При этом характерно выпадение зубов без кровотечения. Зубы при ГФФ имеют следующие морфометрические особенности: полость зуба увеличена, корневые каналы расширены, отмечается гипоплазия цемента зуба. Ранняя потеря зубов сопровождается снижением высоты альвеолярной кости (особенно нижней челюсти). Постоянные зубы часто прорезываются с гипоплазией эмали [36, 40].

Таблица 1.

Дифференциальная диагностика гипофосфатазии.

| Щелочная фосфатаза в крови | ↓ | ↑ | ↑ | Норма |

| Пиридоксаль-5-фосфат в крови | ↑ | ↓ | ↓ | Норма |

| Фосфоэтаноламин в моче | ↑ | ↓ | ↓ | Норма |

| Кальций / Фосфор | ↑ или норма | ↓ | ↓ | Норма |

| Паратгормон | ↓ или норма | ↑ | ↑ | Норма |

| Витамин D | Норма | ↓ | ↑ | Норма |

|

|

Лечение

3,1 Консервативное лечение.

3,1,1 Патогенетическая терапия.

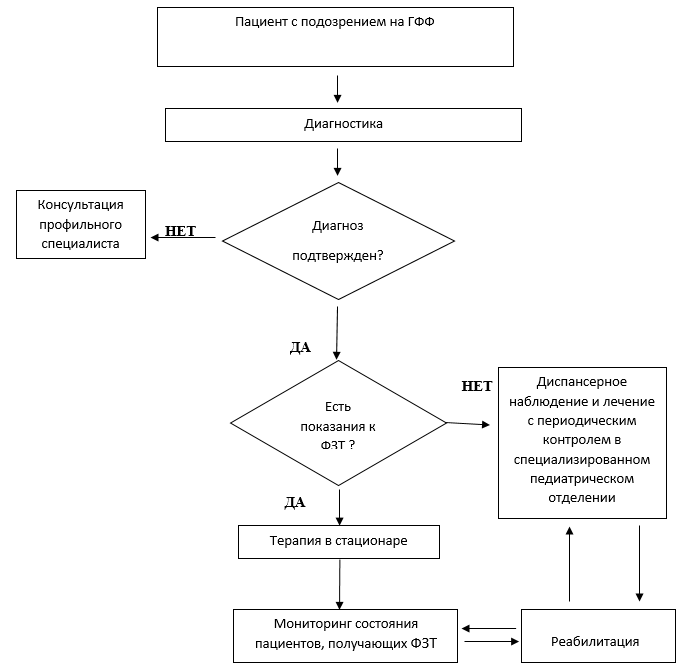

• Рекомендовано пациентам с подтвержденным диагнозом ГФФ при наличии скелетных проявлений и дебютом в перинатальный период и в детском возрасте проведение ферментной заместительной терапии асфотазой альфа [10, 20; 36, 37].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 4.

Комментарий. На сегодняшний день единственным патогенетическим методом лечения ГФФ является длительная ферментная заместительная терапия лекарственным препаратом асфотазой альфа, которая представляет собой человеческий рекомбинантный тканенеспецифический химерный Fc-дека-аспартатный гликопротеин щелочной фосфатазы. На фоне лечения у пациентов достигается положительная динамика по таким признакам, как уровни биохимических субстратов тканенеспецифической щелочной фосфатазы (неорганического пирофосфата и пиридоксаль-5’-фосфата), минерализация костной ткани, структура костей, рост, мышечная сила, потребность в кислородной поддержке, болевой синдром, толерантность к физическим нагрузкам.

Клиническая эффективность и безопасность асфотазы альфа продемонстрирована в открытых нерандомизированных исследованиях с участием 69 пациентов (в основном с детской и инфантильной формами ГФФ).

У пациентов на фоне лечения асфотазой альфа отмечена положительная рентгенологическая динамика на протяжении первых 6 мес терапии (оценки +2 - значительное улучшение; +3 - полное или почти полное восстановление); по данным биопсии кости констатирована положительная динамика показателей минерализации костной ткани (толщина остеоида, отношение объема остеоида и объема костной ткани и время задержки минерализации костной ткани, увеличение показателя роста, приближающегося к возрастной норме). При применении пациентами асфотазы альфа продемонстрирована их лучшая выживаемость по сравнению с группой исторического контроля: 95 против 42% в возрасте одного года, 84 против 27% в возрасте 5 лет соответственно (р worse 0,0001, в модели Каплана-Мейера). По сравнению с группой исторического контроля, в которой выжил только 1 пациент из 20 (5%), нуждающихся в искусственной вентиляции легких, в группе, получающих терапию и нуждающихся в искусственной вентиляции легких, выжили 76% (16/21) пациентов.

На фоне лечения асфотазой альфа (1 год и более ферментозаместительной терапии) у детей в возрасте от 2,5 до 7 лет отмечалась положительная динамика состояния стоматологического статуса (тканей пародонтального комплекса): стабилизация временных зубов с подвижностью 1 степени несмотря на наличие рецессии десны в области этих зубов [35].

Рекомендованная схема применения асфотазы альфа - 2 мг/кг массы тела подкожно 3 раза/нед, либо 1 мг/кг массы тела подкожно 6 раз/нед. Объем вводимого за 1 инъекцию лекарственного препарата не должен превышать 1 мл. При необходимости введения большего объема делают несколько инъекций в разные места.

Наиболее частые нежелательные явления - местные реакции, связанные с введением препарата, которые наблюдались у 73% пациентов в рамках клинических исследований. Большинство реакций со стороны места инъекции - легкие самоограничивающиеся и не приводят к отмене терапии (Приложение А3,2).

3,1,2 Симптоматическая терапия.

• Не рекомендовано рутинное назначение препаратов группы витамин D и его аналоги при ГФФ: его избыток может вызвать или усугубить гиперкальциемию, гиперкальциурию и нефрокальциноз [20].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Препараты группы витамин D и его аналоги могут назначаться в случаях подтверждения его дефицита и при регулярном контроле уровня 25-ОН витамина Д в крови.

• Рекомендовано в начале лечения асфотазой альфа применение препаратов кальция для коррекции гипокальциемии пациентам с ГФФ, у которых она наблюдается [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Гипокальциемия может наблюдаться в начале терапии асфотазой альфа.

• Рекомендовано соблюдение диеты с низким содержанием кальция наряду с увеличением объема выпиваемой жидкости с целью уменьшения гиперкальциурии пациентам с ГФФ, у которых она наблюдается [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

• Не рекомендовано пациентам с ГФФ назначение препаратов из группы бифосфонатов во избежание усугубления гипоминерализации костей [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Препараты из группы бифосфонатов являются синтетическими аналогами неорганического пирофосфата и усугубляют гипоминерализацию костей.

• Рекомендовано при судорогах пациентам с ГФФ назначать внутривенно пиридоксин (начальная доза 100 мг с последующим введением 10-30 мг/кг/сут в 3 приема) с целью купирования данного состояния [41,42,43,44,45].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. У пациентов с ГФФ дефосфорилирование пиридоксаль-5-фосфата, метаболита витамина в6, в пиридоксаль ингибируется из-за снижения активности ТНЩФ. Поскольку пиридоксаль может проходить через клеточные мембраны, а пиридоксаль-5-фосфат - нет, центральная нервная система испытывает дефицит витамина в6, что вызывает судороги. То есть, судороги при ГФФ обычно являются витамин в6-зависимыми и лечатся пиридоксином**.

Однако некоторые пациенты реагируют на пиридоксин** только временно или не реагируют. В такой ситуации может потребоваться назначение противоэпилептических препаратов. В этом случае также следует учитывать возможность развития энцефалопатии. В настоящее время нет данных о том, можно ли прекратить прием пиридоксина** после начала заместительной ферментной терапии [20].

• Рекомендовано пациентам с ГФФ при наличии болевого синдрома курсовое назначение нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов. [18, 29, 46].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Также по симптоматической и сопутствующей терапии см Приложение А3,3.

3,2 Хирургическое лечение.

• Рекомендовано пациентам с ГФФ и выраженными скелетными деформациями оперативное лечение в ортопедических центрах при наличии показаний для их коррекции и отсутствии противопоказаний [20].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Может потребоваться оперативное лечение с применением конструкций для остеосинтеза при наличии у пациента переломов, псевдопереломов или развития ложных суставов вследствие замедленной/нарушенной консолидации костных отломков. При развитии краниосиностоза пациенты могут нуждаться в нейрохирургических операциях [28, 52].

3,2 Иное лечение.

• Рекомендовано проведение респираторной поддержки при тяжелой инфантильной форме ГФФ с дыхательной недостаточностью в зависимости от клинической ситуации согласно соответствующим рекомендациям в связи с повышенным риском гипоплазии легких [28,60].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Могут потребоваться - неинвазивная искусственная вентиляция легких, сPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях, ВiPAP - двухфазное постоянное положительное давление в дыхательных путях, интубация и искусственная вентиляция легких/высокочастотная искусственная вентиляция легких, рассмотрено проведение ингаляционной и лекарственной терапии по поводу легочной гипертензии, например - ингаляторное введение оксида азота, экстракорпоральная мембранная оксигенация, постановка временной трахеостомы [28] - в соответствии с клиническими рекомендациями по легочной гипертензии у детей.

• Рекомендовано рассмотреть протезирование зубов и/или установку зубных имплантов при отсутствии зубов у пациентов с ГФФ с целью достижения эстетического и функционального эффектов [53].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 4.

Комментарии. Услуги, имеющиеся в приказе Минздрава России от 13,10,2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» - протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, протезирование частичными съемными пластиночными протезами, протезирование съемными бюгельными протезами, внутрикостная дентальная имплантация.

Необходим также уход за зубами. Раннее обучение строгой гигиене полости рта необходимо для предотвращения или замедления развития пародонтита [54].

|

|

Реабилитация и амбулаторное лечение

• Рекомендовано пациентам с ГФФ проведение физиотерапии и лечебной физкультуры, направленных на нормализацию мышечного тонуса и укрепление мышечного каркаса, с целью минимизации риска переломов и повышения физической активности пациентов, улучшения адаптации в обществе и повышения качества их жизни [58, 59].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Методики должны выбираться индивидуально, согласно возможностям пациента, как возрастным, так и функциональным. Также должны выбираться проводимые мероприятия таким образом чтобы пациент/законные представители сохраняли приверженность к ним.

Упражнения в воде обеспечивают умеренное сопротивление в условиях пониженной гравитации, что способствует укреплению мышц, минимизируя боль и снижая риск переломов.

Следует избегать контактных видов спорта или других активностей с возможными рисками травматизации.

Прыжки и подскоки следует рекомендовать только по решению врача на основании состояния костной ткани.

Возможно применение ортопедических устройств для коррекции деформаций и костных нарушений (по показаниям).

Реабилитационные курсы (массаж медицинский, лечебная физкультура, посуставная гимнастика, позовая коррекция, гидропроцедуры, психолого-педагогическая помощь) желательно проводить в условиях дневного стационара с частотой 3-4 раза в год.

Медицинский (лечебный) массаж - это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность приѐмов дозированного механического воздействия на различные участки поверхности тела пациента, производимые руками массажиста. Массаж усиливает обменные процессы в коже, повышает мышечный тонус. Массаж следует начинать с поглаживания, далее переходят к разминанию мышц. В местах значительного снижения плотности костей выполняется вибрация. Массаж проводится курсами ежедневно или через день. Курс лечения - от 10 до 25 процедур с перерывами от 10 дней до 2 месяцев.

Лечебная физкультура - это система применения самых разнообразных средств физкультуры в целях профилактики, лечения и реабилитации. Она должна включать как ежедневную гигиеническую гимнастику (зарядку), так и лечебную гимнастику. Составляют индивидуальную программу упражнений, которые также выполняются курсами [56].

Обязательно включение в комплексную программу реабилитации работу с медицинским психологом как самим пациентам, так и членам их семей. Поскольку заболевание носит прогрессирующий характер, необходимо помочь пациенту «принять» диагноз, адаптировать его к жизни, дать возможность максимально реализовать его способности к обучению и самостоятельной жизни в дальнейшем. Ввиду частой сочетанной неврологической патологии, также необходимо проведение занятий с медицинским психологом с целью коррекции возможного когнитивного дефицита у пациентов. Также важно включение занятий с логопедом для предупреждения и коррекции речевых нарушений. Система коррекционно-логопедической работы с детьми предусматривает раннее начало онтогенетически последовательного логопедического воздействия, опирающегося на сохранные функции. В основе коррекционных мероприятий лежит принцип двигательно-кинестетической стимуляции [57].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Методики должны выбираться индивидуально, согласно возможностям пациента, как возрастным, так и функциональным. Также должны выбираться проводимые мероприятия таким образом чтобы пациент/законные представители сохраняли приверженность к ним.

Упражнения в воде обеспечивают умеренное сопротивление в условиях пониженной гравитации, что способствует укреплению мышц, минимизируя боль и снижая риск переломов.

Следует избегать контактных видов спорта или других активностей с возможными рисками травматизации.

Прыжки и подскоки следует рекомендовать только по решению врача на основании состояния костной ткани.

Возможно применение ортопедических устройств для коррекции деформаций и костных нарушений (по показаниям).

Реабилитационные курсы (массаж медицинский, лечебная физкультура, посуставная гимнастика, позовая коррекция, гидропроцедуры, психолого-педагогическая помощь) желательно проводить в условиях дневного стационара с частотой 3-4 раза в год.

Медицинский (лечебный) массаж - это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность приѐмов дозированного механического воздействия на различные участки поверхности тела пациента, производимые руками массажиста. Массаж усиливает обменные процессы в коже, повышает мышечный тонус. Массаж следует начинать с поглаживания, далее переходят к разминанию мышц. В местах значительного снижения плотности костей выполняется вибрация. Массаж проводится курсами ежедневно или через день. Курс лечения - от 10 до 25 процедур с перерывами от 10 дней до 2 месяцев.

Лечебная физкультура - это система применения самых разнообразных средств физкультуры в целях профилактики, лечения и реабилитации. Она должна включать как ежедневную гигиеническую гимнастику (зарядку), так и лечебную гимнастику. Составляют индивидуальную программу упражнений, которые также выполняются курсами [56].

Обязательно включение в комплексную программу реабилитации работу с медицинским психологом как самим пациентам, так и членам их семей. Поскольку заболевание носит прогрессирующий характер, необходимо помочь пациенту «принять» диагноз, адаптировать его к жизни, дать возможность максимально реализовать его способности к обучению и самостоятельной жизни в дальнейшем. Ввиду частой сочетанной неврологической патологии, также необходимо проведение занятий с медицинским психологом с целью коррекции возможного когнитивного дефицита у пациентов. Также важно включение занятий с логопедом для предупреждения и коррекции речевых нарушений. Система коррекционно-логопедической работы с детьми предусматривает раннее начало онтогенетически последовательного логопедического воздействия, опирающегося на сохранные функции. В основе коррекционных мероприятий лежит принцип двигательно-кинестетической стимуляции [57].

Профилактика

5,1 Профилактика.

• Рекомендовано беременным женщинам ультразвуковое исследование плода с целью ранней диагностики ГФФ, принятия решения о дальнейшей тактике ведения беременности, родоразрешения, раннего терапевтического вмешательства и улучшения прогноза [20].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Исследование проводится в рамках скрининга беременных, при наличии показаний - чаще, кратность исследования определяется индивидуально.

При проведении ультразвукового исследования у беременных женщин возможно выявление случаев перинатальной формы ГФФ. Со 2-го триместра беременности на УЗИ могут быть выявлены характерные признаки:

• изменения со стороны скелета (укорочение, истончение ребер; укорочение, деформации конечностей);

• внутриутробная задержка роста;

• снижение эхогенности костей;

• мягкий «мембранозный» череп, отчетливо определяемый серп мозга;

• многоводие.

• Рекомендовано медико-генетическое консультирование семьи с отягощенным анамнезом по ГФФ (родителям, близким родственникам) при планировании беременности с целью прогноза потомства, разъяснения генетического риска и возможностей пренатальной диагностики [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. В семьях с отягощенным анамнезом возможно проведение пренатальной диагностики ГФФ - молекулярно-генетическая диагностика (поиск мутаций в гене ALPL) при условии известного генотипа пробанда).

• Не рекомендовано пациентам с ГФФ проводить вакцинацию в день инъекции асфотазы альфа с целью точной оценки реакций на лечебный препарат/вакцину [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. ГФФ не является противопоказанием к проведению профилактических прививок.

При необходимости вакцинации у пациентов на ежедневной терапии асфотазой альфа - следует пропустить день введения лекарственного препарата. Данная рекомендация основана на клиническом опыте сообщества экспертов.

5,2 Диспансерное наблюдение.

• Рекомендовано всем пациентам c ГФФ проведение общего (клинического) анализа крови развернутого с целью контроля на фоне терапии асфотазой альфа [18].Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Кратность исследования определяется индивидуально, в среднем, 1 раз в год. Пациентам, получающим асфотазу альфа - согласно схеме (Приложение А3,4).

• Рекомендовано всем пациентам c ГФФ определение активности щелочной фосфатазы в крови как основного диагностического биохимического маркера с целью оценки эффективности терапии [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарий. Исследование проводится двукратно с интервалом 1 неделя при постановке диагноза и далее 1 раз в 6 месяцев планово, в случае начала ферментной заместительной терапии - каждые 3 месяца (Приложение А3,4).

• Рекомендовано исследование уровня общего и ионизированного кальция в крови всем пациентам с ГФФ с целью оценки кальциевого обмена [18].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Кратность исследования определяется индивидуально, в среднем, 1 раз в 6 месяцев.

• Рекомендовано исследование уровня неорганического фосфора в крови, Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови, паратиреоидного гормона в крови всем пациентам с ГФФ для оценки кальций-фосфорного обмена. [20,18].

Уровень убедительности рекомендаций. с, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Кратность исследования определяется индивидуально, в среднем, 1 раз в 6 месяцев (Приложение А3,4).

• Рекомендовано Исследование уровня креатинина в крови, Исследование уровня мочевины в крови (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью оценки функции почек), соотношения кальций/креатинин (всем пациентам с клиническими признаками ГФФ с целью своевременой диагностики нефрокальциноза), определение скорости клубочковой фильтрации (взрослым пациентам с ГФФ с целью оценки функции почек) [18].

Уровень убедительности рекомендаций -С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Частота определяется индивидуально. Пациентам, получающим асфотазу альфа - по схеме (Приложение А3,4).

• Рекомендовано определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови всем пациентам с клиническими признаками ГФФ [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Исследование проводится всем пациентам при диагностике, далее - при диспансерном наблюдении - пациентам, получающим асфотазу альфа.

• Рекомендовано исследование уровня кальция в моче всем пациентам с ГФФ с целью исключения гиперкальциурии [18].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.

Комментарии. Кратность исследования определяется индивидуально, в среднем, 1 раз в 6 месяцев (обязательно при наличии гиперкальциемии и/или признаков нефрокальциноза). Получающим асфотазу альфа - по схеме (Приложение А3,4).

• Рекомендована всем пациентам с ГФФ рентгенография пораженной части костного скелета (рентгенографии черепа, грудной клетки, длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей, включая кости кисти, коленный сустав, лучезапястный сустав ) с целью всесторонней оценки состояния костной ткани [20].

Уровень убедительности рекомендаций. С, уровень достоверности доказательств - 5.