Другие названия и синонимы

Aluminosis, Алюминиевое лёгкое, Бокситное лёгкое, Синдром Шейвера-Риделя.

МКБ-10 коды

- МКБ-10

- J63.0 Алюминоз (легкого)

|

|

Описание

Алюминоз. Это профессиональное заболевание из группы пневмокониозов, развивающееся при регулярном, длительном вдыхании паров или пыли алюминия. Основными признаками алюминоза являются прогрессирующая одышка, кашель. Больного беспокоят боли и тяжесть в грудной клетке, симптомы общей интоксикации. Диагноз устанавливается на основании данных рентгенографии или КТ органов грудной клетки при наличии чёткой связи болезни с профессиональной деятельностью. При алюминиевом пневмокониозе назначается консервативная терапия с использованием бронходилататоров, кортикостероидов, муколитиков.

Дополнительные факты

Алюминоз (алюминиевое лёгкое, бокситное лёгкое, синдром Шейвера-Риделя) относится к подгруппе металлокониозов. Заболевают в основном работники, занимающиеся добычей алюминия из бокситных руд, производством абразивных материалов и пиротехники, самолётостроением. В 1947 году американские врачи С. Шейвер и А. Ридель впервые описали алюминоз как лёгочную патологию у шлифовальщиков корунда. Согласно статистическим данным, алюминиевое лёгкое чаще встречается у мужчин (68% от всех заболевших) в возрасте старше 35 лет. Умирает около 3% всех пациентов, страдающих алюминозом. Смертность среди больных женщин выше (5,3%).

Клиническая картина

Ассоциированные симптомы: Кашель. Кровохарканье. Одышка. Пальцы - барабанные палочки. Тяжесть. Тяжесть в груди.

Причины

Непосредственным этиологическим фактором алюминоза служит вдыхание алюминиевых испарений и мелкой пыли. Вредному воздействию паров в большинстве случаев подвержены рабочие, добывающие алюминий из бокситов методом электролиза. Однако из-за дополнительного содержания большого количества кремния в алюминиевой руде у таких работников профессиональное заболевание развивается от смешанного воздействия двух компонентов. Пыль, образующаяся при добыче бокситной руды, также содержит алюмосиликаты.

Алюминоз часто возникает у лиц, работающих с порошковой формой металла, производителей пиротехнической пудры, алюминиевой краски, искусственных абразивных материалов. Причинным фактором профессиональной болезни в этом случае служат микрочастицы металлической пыли размерами от 0,5 до 5 мкм. Алюминоз развивается в среднем через 18-30 лет от начала работы во вредных условиях. Сопутствующая лёгочная патология и гиперчувствительность к алюминию способствуют раннему (в течение 6-24 месяцев) возникновению металлокониоза.

Алюминоз часто возникает у лиц, работающих с порошковой формой металла, производителей пиротехнической пудры, алюминиевой краски, искусственных абразивных материалов. Причинным фактором профессиональной болезни в этом случае служат микрочастицы металлической пыли размерами от 0,5 до 5 мкм. Алюминоз развивается в среднем через 18-30 лет от начала работы во вредных условиях. Сопутствующая лёгочная патология и гиперчувствительность к алюминию способствуют раннему (в течение 6-24 месяцев) возникновению металлокониоза.

Патогенез

Микрочастицы алюминиевой пыли способны проникать глубоко в респираторный тракт и достигать его терминального отдела. Там пыль захватывают альвеолярные макрофаги. Реакция лёгочного интерстиция на частицы алюминия может протекать по типу клеточной пролиферации или с образованием соединительной ткани. В первом случае развивается гранулёматозный процесс, во втором - интерстициальный фиброз. Из-за постепенного замещения участков интерстициальной ткани соединительной лёгкие теряют эластичность, нарушается газообмен, возникает гипоксемия.

Макроскопически нормальная лёгочная паренхима чередуется с плотными серо-чёрными участками фиброза. Часто, преимущественно в базальных отделах, встречаются мешотчатые и цилиндрические бронхоэктазы, субплевральные кисты. При гистологическом исследовании обнаруживаются перибронхиальные и периваскулярные скопления заполненных пылью макрофагов. В сохранившихся альвеолах присутствуют микрочастицы алюминия.

Макроскопически нормальная лёгочная паренхима чередуется с плотными серо-чёрными участками фиброза. Часто, преимущественно в базальных отделах, встречаются мешотчатые и цилиндрические бронхоэктазы, субплевральные кисты. При гистологическом исследовании обнаруживаются перибронхиальные и периваскулярные скопления заполненных пылью макрофагов. В сохранившихся альвеолах присутствуют микрочастицы алюминия.

Возможные осложнения

Алюминоз часто осложняется развитием бронхоэктазий. Они являются постоянным источником инфекции и провоцируют возникновение пневмоний, периодическое кровохарканье и иногда лёгочные кровотечения. Из-за разрыва субплевральных кист возникает спонтанный пневмоторакс, который может рецидивировать. В редких случаях на фоне алюминиевого лёгкого развивается туберкулёз. Если контакт с вредным агентом своевременно не прекратить, алюминий накапливается в лёгких и вызывает дальнейшее склерозирование интерстициальной ткани. Дыхательная недостаточность неуклонно прогрессирует. Развивается хроническое лёгочное сердце, ведущее к глубокой инвалидизации больного.

Диагностика

При подозрении на лёгочную патологию пациент, работающий на вредном производстве, осматривается профпатологом. Во время опроса уточняется характер профессиональной вредности и стаж работы по данной специальности. При осмотре в запущенных случаях алюминоза выявляется синюшность губ и ногтевых пластинок, при выраженном лёгочном фиброзе - диффузный цианоз. На хроническое кислородное голодание указывает деформация концевых фаланг пальцев и ногтей по типу барабанных палочек и часовых стёкол. Диагноз подтверждается с помощью:

• Физикального исследования. Аускультативные данные зависят от выраженности процесса, наличия осложнений. На раннем этапе выслушивается жесткое дыхание, сухие свистящие и жужжащие хрипы с обеих сторон. При сформировавшемся интерстициальном фиброзе присоединяются звучные крепитирующие хрипы, локализующиеся в нижних отделах лёгких.

• Методов функциональной диагностики. Функция внешнего дыхания нарушается преимущественно по рестриктивному типу. Постепенно снижаются жизненная ёмкость и максимальная вентиляция лёгких, увеличивается остаточный объём воздуха. На ЭКГ определяются признаки перегрузки правых отделов сердца.

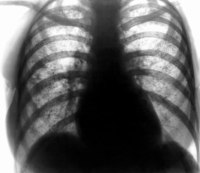

• Рентгенографии и КТ грудной клетки. Выявляется деформированный сетчатый лёгочный рисунок. На его фоне с двух сторон визуализируются пятнистые затенения, расположенные в нижних и средних отделах лёгких. Тени могут сливаться и образовывать округлые или линейные конгломераты. Субплеврально определяются эмфизематозные буллы. В базальных лёгочных отделах встречаются бронхоэктазы.

• Лабораторных тестов. Используются в качестве вспомогательных методов диагностики. В клиническом анализе крови при алюминозе нередко обнаруживается повышенное количество лимфоцитов и эозинофилов. Определение газового состава крови помогает уточнить степень дыхательной недостаточности. Для исключения лёгочного туберкулёза назначается исследование мокроты.

Кроме туберкулёза, алюминоз следует дифференцировать с саркоидозом лёгких, идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, онкологическими процессами.

• Физикального исследования. Аускультативные данные зависят от выраженности процесса, наличия осложнений. На раннем этапе выслушивается жесткое дыхание, сухие свистящие и жужжащие хрипы с обеих сторон. При сформировавшемся интерстициальном фиброзе присоединяются звучные крепитирующие хрипы, локализующиеся в нижних отделах лёгких.

• Методов функциональной диагностики. Функция внешнего дыхания нарушается преимущественно по рестриктивному типу. Постепенно снижаются жизненная ёмкость и максимальная вентиляция лёгких, увеличивается остаточный объём воздуха. На ЭКГ определяются признаки перегрузки правых отделов сердца.

• Рентгенографии и КТ грудной клетки. Выявляется деформированный сетчатый лёгочный рисунок. На его фоне с двух сторон визуализируются пятнистые затенения, расположенные в нижних и средних отделах лёгких. Тени могут сливаться и образовывать округлые или линейные конгломераты. Субплеврально определяются эмфизематозные буллы. В базальных лёгочных отделах встречаются бронхоэктазы.

• Лабораторных тестов. Используются в качестве вспомогательных методов диагностики. В клиническом анализе крови при алюминозе нередко обнаруживается повышенное количество лимфоцитов и эозинофилов. Определение газового состава крови помогает уточнить степень дыхательной недостаточности. Для исключения лёгочного туберкулёза назначается исследование мокроты.

Кроме туберкулёза, алюминоз следует дифференцировать с саркоидозом лёгких, идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, онкологическими процессами.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальной диагностикой занимается пульмонолог. В неясных случаях выполняются магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография грудной полости, назначается бронхоскопия с трансбронхиальной биопсией лёгкого.

Лечение

Пациентам с подтверждённым диагнозом настоятельно рекомендуется сменить вид трудовой деятельности. Алюминий обладает кумулятивным свойством. При продолжении его воздействия на организм больного алюминоз неуклонно прогрессирует. Даже после прекращения контакта с вредным фактором болезнь не подвергается обратному развитию. Основные задачи специалистов в области пульмонологии и профпатологии - замедлить течение пневмокониоза и предупредить возникновение осложнений.

Пациентам рекомендуется полноценное калорийное питание, лечебная физкультура, массаж, сезонная вакцинация против гриппа. При инфекционных обострениях назначаются антибиотики с учётом чувствительности микрофлоры мокроты. Для улучшения дренажной функции бронхов применяются бронходилататоры и муколитики. С противовоспалительной и иммуносупрессивной целью назначаются ингаляционные и системные кортикостероиды. При декомпенсированной лёгочно-сердечной недостаточности применяются сердечные гликозиды, антагонисты кальция, диуретики.

Пациентам рекомендуется полноценное калорийное питание, лечебная физкультура, массаж, сезонная вакцинация против гриппа. При инфекционных обострениях назначаются антибиотики с учётом чувствительности микрофлоры мокроты. Для улучшения дренажной функции бронхов применяются бронходилататоры и муколитики. С противовоспалительной и иммуносупрессивной целью назначаются ингаляционные и системные кортикостероиды. При декомпенсированной лёгочно-сердечной недостаточности применяются сердечные гликозиды, антагонисты кальция, диуретики.

|

|

Прогноз

Алюминоз неизлечим, прогноз для выздоровления неблагоприятный. Но заболевание обычно прогрессирует медленно. После устранения профессиональной вредности, при правильно подобранном лечении пациент может вести активный образ жизни долгие годы. В тяжёлых случаях возможна комплексная пересадка донорских сердца и лёгких.

Профилактика

В целях профилактики алюминоза следует соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте и использовать средства индивидуальной защиты.