Другие названия и синонимы

Galactocele.

МКБ-10 коды

|

|

Описание

Галактоцеле. Киста молочной железы, содержимым которой является молокоподобная жидкость. Кисты небольших размеров протекают бессимптомно, и лишь при их увеличении возникает дискомфорт в груди и ее деформация, при инфицировании присоединяются признаки интоксикации. При диагностике галактоцеле учитываются данные анамнеза, жалоб и объективного осмотра молочных желез. Из инструментальных методов исследования применяется УЗИ, МРТ, маммография и дуктография. Небольшие кисты не требуют проведения лечения, образования большого диаметра удаляются хирургическим путем (с помощью пункционного склерозирования или резекции молочной железы).

Дополнительные факты

Галактоцеле (жировая киста молочной железы) - это типичное ретенционное образование доброкачественного характера. В отличие от других ретенционных кист, содержимым которых является серозная жидкость, жировая киста заполнена молоком, чистым или видоизмененным (сыровидная, маслянистая или омылотворенная масса). Заболевание имеет прямую связь с грудным вскармливанием и чаще диагностируется у женщин, кормящих грудью. Нередко жировая киста возникает у беременных и у женщин, завершивших лактацию 8-10 месяцев назад. Крайне редко подобная киста развивается у мужчин и девочек пубертатного возраста. В маммологии частота встречаемости жировой кисты среди всех опухолей молочных желез у женщин составляет 0,5%.

Клиническая картина

Ассоциированные симптомы: Общая слабость. Уплотнение в груди.

Причины

Заболевание возникает вследствие неполной проходимости млечных протоков, что приводит к нарушению оттока молока либо к его застою. Причины галактоцеле разнообразны, и в каждом случае болезни установить этиологию довольно сложно. К основным факторам, вызывающим нарушение проходимости протоков молочной железы, относятся:

• Врожденные аномалии строения протоков. Могут быть представлены слишком маленьким диаметром протоков, их искривленностью или выраженной извитостью. Перечисленные пороки приводят к нарушению оттока молока и провоцируют его застой.

• Лактостаз. Формируется из-за отказа от грудного вскармливания, нарушения правил кормления (несвоевременное сцеживание или неправильное прикладывание ребенка к груди), гиперлактации или резкого прекращения грудного вскармливания.

• Травмы молочной железы. Ушибы груди в прошлом провоцируют формирование рубцовых спаек и стенозирование протоков.

• Воспаление молочной железы. Проникновение инфекции через трещины сосков вызывает отек стенок млечного протока и сужение его просвета. Возможно сдавление протока близлежащими воспаленными тканями.

• Гормональные сбои. Приводят к изменениям состава молока, что способствует его свертыванию в молочных железах, образованию молочных сгустков и закупорке протока.

• Врожденные аномалии строения протоков. Могут быть представлены слишком маленьким диаметром протоков, их искривленностью или выраженной извитостью. Перечисленные пороки приводят к нарушению оттока молока и провоцируют его застой.

• Лактостаз. Формируется из-за отказа от грудного вскармливания, нарушения правил кормления (несвоевременное сцеживание или неправильное прикладывание ребенка к груди), гиперлактации или резкого прекращения грудного вскармливания.

• Травмы молочной железы. Ушибы груди в прошлом провоцируют формирование рубцовых спаек и стенозирование протоков.

• Воспаление молочной железы. Проникновение инфекции через трещины сосков вызывает отек стенок млечного протока и сужение его просвета. Возможно сдавление протока близлежащими воспаленными тканями.

• Гормональные сбои. Приводят к изменениям состава молока, что способствует его свертыванию в молочных железах, образованию молочных сгустков и закупорке протока.

Патогенез

Заболевание развивается длительно, в результате чего размеры образования постепенно увеличиваются и могут достигать 8-10 см в диаметре. Воздействие этиологического фактора приводит к нарушению оттока молока, что и является основным пусковым моментом в механизме развития галактоцеле. Из-за нарушения выхода молока из груди происходит расширение протока, где скапливается молоко. Стенками жировой кисты выступают стенки протока, выстланные эпителием. Эпителиальные клетки, в свою очередь, уплощаются, а расстояние между ними сокращается. Это нарушает обмен между клетками и внеклеточной жидкостью. Секрет, скопившийся в протоке, не способен абсорбироваться в межтканевую жидкость, а последняя не может проникнуть в увеличенный проток. Данные процессы увеличивают свертываемость молока, что еще больше блокирует его отток и приводит к формированию галактоцеле.

Классификация

Кисты могут быть одиночными и множественными, находиться в одной молочной железе или формироваться в обеих. По наличию/отсутствию осложнений различают неосложненные кисты и осложненные (нагноившаяся жировая киста молочной железы). В зависимости от содержимого образования, состав которого изменяется по мере длительности существования галактоцеле, выделяют:

• Масляные кисты. Содержат чистое молоко;

• Сыровидные кисты. Заполнены сыровидной массой;

• Мыловидные кисты. Накапливают секрет в виде омылотворенной массы.

• Масляные кисты. Содержат чистое молоко;

• Сыровидные кисты. Заполнены сыровидной массой;

• Мыловидные кисты. Накапливают секрет в виде омылотворенной массы.

Возможные осложнения

Помимо косметического дефекта - выраженной деформации груди - возможно развитие и более серьезных осложнений. В случае попадания инфекционных агентов в кистозную полость происходит нагноение галактоцеле и формирование абсцесса железы или гнойного мастита. Нагноение кистозного образования сопровождается признаками интоксикации: повышением температуры, ухудшением общего состояния (слабостью, вялостью), покраснением кожи в месте воспаления и пульсирующей болью в груди, увеличением подмышечных лимфоузлов.

Формирование гнойного процесса в молочной железе требует хирургического вмешательства, назначения антибиотиков и отлучения ребенка от груди. Возможен разрыв галактоцеле, что приводит к формированию свища. Длительно существующая жировая киста может малигнизироваться, но частота перехода в рак очень низкая (до 1,5%).

Формирование гнойного процесса в молочной железе требует хирургического вмешательства, назначения антибиотиков и отлучения ребенка от груди. Возможен разрыв галактоцеле, что приводит к формированию свища. Длительно существующая жировая киста может малигнизироваться, но частота перехода в рак очень низкая (до 1,5%).

Диагностика

Диагностика заболевания не представляет особых трудностей. Выявлением галактоцеле занимается врач-маммолог, который проводит следующие диагностические мероприятия:

• Сбор анамнеза и жалоб, физикальный осмотр. Уточняется связь образования с кормлением грудью, длительность существования галактоцеле, наличие/отсутствие болей и прочее. При объективном осмотре устанавливается локализация жировой кисты: обычно она образуется в околососковой области либо непосредственно под соском, но может развиться в любом квадранте железы. При пальпации определяется безболезненное или слегка болезненное округлое либо овальное образование тугоэластичной консистенции, не спаянное с окружающими тканями (легко перекатывается под кожей).

• УЗИ молочных желез. Позволяет подтвердить диагноз, оценить секрет кистозной полости и выявить особенности строения кистозной стенки. Диагноз подтверждается при визуализации анэхогенного округлого или овального образования с четкими границами. Метод малоинформативен при обследовании лактирующих женщин - образование могут закрывать дольки железы, заполненные молоком.

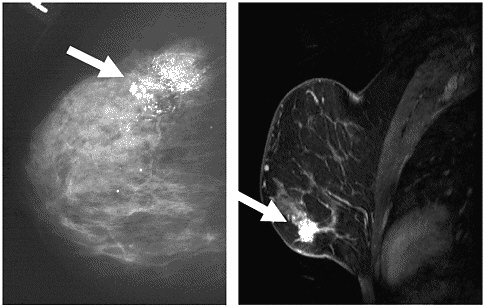

• Маммография. Неосложненное образование на рентгеновских снимках выглядят как округлое просветление с четкими контрами. Также исключается или подтверждается кальцификация галактоцеле.

• Дуктография. Выполняется при получении неудовлетворительных результатов маммографии. Помогает выявить проблемный участок протока, уточнить количество и расположение кистозных образований. Не проводится при лактации и остром воспалительном процессе в груди.

• МРТ молочной железы. Используется в затруднительных случаях. Позволяет точно определить месторасположение и характер опухоли, выявить растянутые протоки, оценить регионарные лимфоузлы.

• Пункция образования. Полученное содержимое имеет густую сливкообразную консистенцию, коричневатую или зеленоватую окраску. Аспират отправляют на бактериологическое и цитологическое исследование. Стерильность секрета подтверждает отсутствие в полости кисты инфекционных агентов.

• Сбор анамнеза и жалоб, физикальный осмотр. Уточняется связь образования с кормлением грудью, длительность существования галактоцеле, наличие/отсутствие болей и прочее. При объективном осмотре устанавливается локализация жировой кисты: обычно она образуется в околососковой области либо непосредственно под соском, но может развиться в любом квадранте железы. При пальпации определяется безболезненное или слегка болезненное округлое либо овальное образование тугоэластичной консистенции, не спаянное с окружающими тканями (легко перекатывается под кожей).

• УЗИ молочных желез. Позволяет подтвердить диагноз, оценить секрет кистозной полости и выявить особенности строения кистозной стенки. Диагноз подтверждается при визуализации анэхогенного округлого или овального образования с четкими границами. Метод малоинформативен при обследовании лактирующих женщин - образование могут закрывать дольки железы, заполненные молоком.

• Маммография. Неосложненное образование на рентгеновских снимках выглядят как округлое просветление с четкими контрами. Также исключается или подтверждается кальцификация галактоцеле.

• Дуктография. Выполняется при получении неудовлетворительных результатов маммографии. Помогает выявить проблемный участок протока, уточнить количество и расположение кистозных образований. Не проводится при лактации и остром воспалительном процессе в груди.

• МРТ молочной железы. Используется в затруднительных случаях. Позволяет точно определить месторасположение и характер опухоли, выявить растянутые протоки, оценить регионарные лимфоузлы.

• Пункция образования. Полученное содержимое имеет густую сливкообразную консистенцию, коричневатую или зеленоватую окраску. Аспират отправляют на бактериологическое и цитологическое исследование. Стерильность секрета подтверждает отсутствие в полости кисты инфекционных агентов.

|

|

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику данного заболевания проводят с доброкачественными (фиброаденома, липома) и злокачественными (рак груди) образованиями. Исключить эти заболевания помогает осмотр пациентки хирургом и онкологом.

Лечение

При наличии образований небольших размеров (меньше 10 мм) терапия не назначается, требуется лишь динамическое наблюдение. Лечение галактоцеле необходимо при его размерах более 10 мм и при возникновении осложнений (нагноение или разрыв кистозного образования). Лечение включает три направления:

• Медикаментозная терапия. Показано при галактоцеле, возникшем на фоне гормонального дисбаланса. Включает назначение гормональных препаратов.

• Склерозирование кисты. Производится пункционная аспирация содержимого образования и введение в его полость воздуха (пневмосклерозирование) или склерозирующего вещества (спирт). К плюсам данного метода относятся простота, дешевизна и отсутствие послеоперационного рубца. К недостаткам - высокая вероятность рецидива образования и нового скопления секрета в кистозной полости.

• Радикальное хирургическое вмешательство. Надежный и эффективный способ лечения заболевания. Выполняется при значительных размерах галактоцеле. Операция заключается в иссечении пораженной дольки железы вместе с образованием. Частота рецидивов крайне мала. К минусам данного метода относятся травматичность, необходимость применения внутривенного наркоза и косметический дефект (послеоперационный рубец). При развитии гнойного процесса (абсцесса, мастита) производится вскрытие гнойника, удаление гноя, обработка послеоперационной раны антисептиками и установка дренажей. На втором этапе (после стихания воспаления) иссекают капсулу галактоцеле, рану ушивают вторичными швами наглухо.

• Медикаментозная терапия. Показано при галактоцеле, возникшем на фоне гормонального дисбаланса. Включает назначение гормональных препаратов.

• Склерозирование кисты. Производится пункционная аспирация содержимого образования и введение в его полость воздуха (пневмосклерозирование) или склерозирующего вещества (спирт). К плюсам данного метода относятся простота, дешевизна и отсутствие послеоперационного рубца. К недостаткам - высокая вероятность рецидива образования и нового скопления секрета в кистозной полости.

• Радикальное хирургическое вмешательство. Надежный и эффективный способ лечения заболевания. Выполняется при значительных размерах галактоцеле. Операция заключается в иссечении пораженной дольки железы вместе с образованием. Частота рецидивов крайне мала. К минусам данного метода относятся травматичность, необходимость применения внутривенного наркоза и косметический дефект (послеоперационный рубец). При развитии гнойного процесса (абсцесса, мастита) производится вскрытие гнойника, удаление гноя, обработка послеоперационной раны антисептиками и установка дренажей. На втором этапе (после стихания воспаления) иссекают капсулу галактоцеле, рану ушивают вторичными швами наглухо.

Прогноз

При проведении своевременного лечения прогноз для выздоровления и жизни благоприятный.

Профилактика

Профилактика включает регулярное самообследование груди и посещение врача, организацию и соблюдение правил грудного вскармливания, предупреждение переохлаждений и заражения ОРВИ, гигиену молочных желез (ежедневная смена белья, обмывание груди перед и после каждого кормления), сцеживание молока после каждого кормления. Также следует не допускать возникновения трещин сосков, исключить стрессы, нормализовать питьевой режим и питание. Предупредить развитие галактоцеле поможет правильный подбор бюстгальтера, воздушные ванны для груди и выполнение специальных упражнений.